部下にいくら仕事を教えてもできるようにならない場合、その原因を部下自身の能力・努力の問題と捉えるリーダーは少なくない。しかし、本当にそうだろうか。他に原因が存在することはないのだろうか。今回は、組織リーダーに求められる「教育能力」について考えてみよう。

「部下が仕事をできるようにならない」と嘆くリーダー

「ウチの部下はいくら仕事を教えても、なかなかできるようにならない」といったように、部下の能力不足を嘆く組織リーダーの声を聞くことは多い。皆さんにも、少なからず心当たりがあるだろう。仕事を教えているにもかかわらず、部下がその仕事をできるようにならない場合、果たして誰に問題があるのだろうか。もちろん、多くのリーダーは前述のとおり、“部下自身に問題がある”と考え、「部下自身の資質が低い」、「努力が足りない」といった点を問題視することが多い。

確かに、仕事をできるようにならない原因が、部下自身が抱える問題と結びついているケースがないわけではない。しかしながら、部下に仕事を教えたのにできるようにならないのは、多くの場合“教えるリーダーの側に原因が存在する”という事実があるが、得てして組織リーダーはこのポイントを見落としがちである。

「仕事を教える」とは「仕事をできるようにする」こと

「仕事を教える」とはどういうことだろう。いろいろな考え方があるが、組織を率いるリーダーに不可欠なのは、「『仕事を教える』=『仕事をできるようにする』」という考え方だ。言い換えれば、部下が仕事をできるようにならなければ、それはそもそも「仕事を教えたことにはならない」のである。従って、業務上で必要な知識を教える場合は、リーダー自身が知っていることを部下に話しただけでは、教えたことにならない。部下がその知識を理解し、さらに業務を遂行する上でその知識を使えるレベルにまで引き上げられて、初めて“教えた”ことになる。

同じように、技術を教えるのであれば、その技術を部下に見せただけでは教えたことにならない。部下がその技術を身に付け、さらにそれを使いこなせるようになって初めて“教えた”といえるわけだ。

そのため、冒頭の「ウチの部下はいくら仕事を教えても、なかなかできるようにならない」という発言は、「私には教育能力が欠如しています」と吐露しているのと同じことであり、組織リーダーとしては極めて恥ずかしい発言と言わざるを得ないわけだ。

「仕事の教え方」を教えない企業研修の問題点と、リーダー教育の重要性

とはいえ、リーダーが部下に仕事を教えることができていないのは、必ずしもリーダー本人だけの責任とは言い切れない側面もある。そのリーダーが所属する組織自体が、管理・監督者層を対象とした「部下への『仕事の教え方』を習得する」といった教育研修カリキュラムを持たないケースが少なくないからだ。わが国の多くの組織体には、「知っていることを話せば教育になる」という潜在意識が根強い。その点を鑑みれば、「仕事の教え方」という教育カリキュラムが存在しないのも無理からぬことかもしれない。しかし、リーダーが「仕事の教え方」を身に付けていない場合、リーダー自身がこれまでに教えられた方法で自分の部下にも仕事を教えることになる。つまり、リーダー自身の勘と経験に依存した、場当たり的かつ属人的な教育に陥ることも多くなるわけだ。

このような状況は、企業としての統一的な「若年社員を成長させる術(すべ)」を持たないことを意味する。そのため、企業の成長はもとより、企業存続の大きな足かせにもなりかねない状態といえよう。

若年社員への効果的な教育で「自己効力感」と「自己重要感」の醸成を

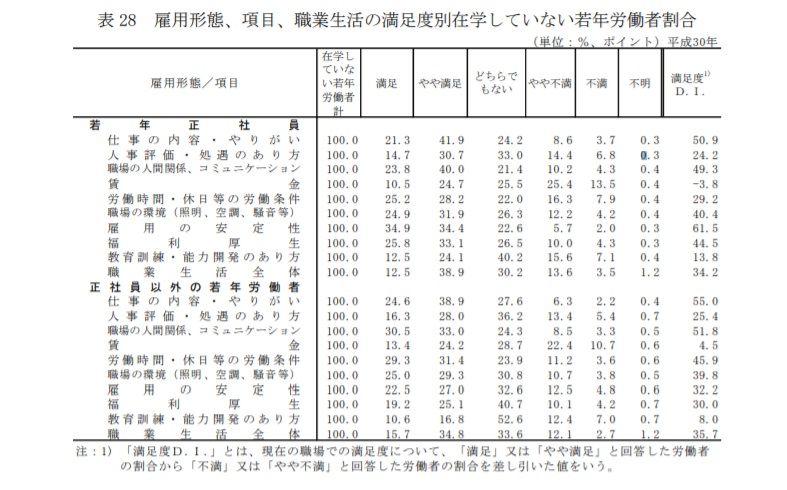

厚生労働省が実施した「平成30年若年者雇用実態調査」の結果を見ると、企業の「教育訓練・能力開発のあり方」に対する若年社員の満足度が、非常に低い傾向にあることが分かる。「仕事の内容・やりがい」の満足度D.I.(※)は、若年正社員が50.9、若年非正規社員が55.0と、いずれも高い数値だ。それに対して、「教育訓練・能力開発のあり方」の満足度D.I.は、若年正社員が13.8、若年非正規社員が8.0と、非常に低い値を示している。この数値は、正規・非正規のどちらの若年社員についても、「賃金」の満足度に次いで2番目に低い値だ。このような現状は、当然、若年社員の早期離職の一因にもなるだろう。

※ 現在の職場での満足度について、「満足」又は「やや満足」と回答した労働者の割合から、「不満」又は「やや不満」と回答した労働者の割合を差し引いた値

効果的な教育は、部下に「達成感」を与える。「達成感」が深まれば、部下の心には“自分はできるんだ”という「自己効力感」や、“自分はこの組織で重要な存在だ”という「自己重要感」が醸成される。「自己効力感」や「自己重要感」を持っている若年社員は、やりがいを感じやすくなり、意欲的に仕事に取り組めるため、離職を考えることも少なくなる。

若年社員の早期離職を回避するには、早い段階で「自己効力感」や「自己重要感」を醸成することが大切である。そのためには、“リーダー一人ひとりの教育能力”はもとより、“企業としてのリーダー教育”など教育・研修に対する姿勢を、いま一度振り返る必要がありそうだ。

若年社員の早期離職を回避するには、早い段階で「自己効力感」や「自己重要感」を醸成することが大切である。そのためには、“リーダー一人ひとりの教育能力”はもとより、“企業としてのリーダー教育”など教育・研修に対する姿勢を、いま一度振り返る必要がありそうだ。