_R.jpg?w=750)

ピンチとチャンスは表裏一体と言われる。それは、企業経営にも言える。例えば、創業から長い歴史のある企業の社長に就任すると、主要な株主や古株の社員、関係の深い取引先などが、社長にとって大きな壁になる時がある。特に中小企業にはその傾向が強い。また、慢性的に業績が伸び悩み、廃業や倒産の憂き目に遭う可能性もある。ただその状況はチャンスとも言え、危機を乗り越えることで、飛躍のきっかけとなるケースも少なくない。

今回のリーダー:株式会社木元省美堂 代表取締役社長 木元 哲也 氏

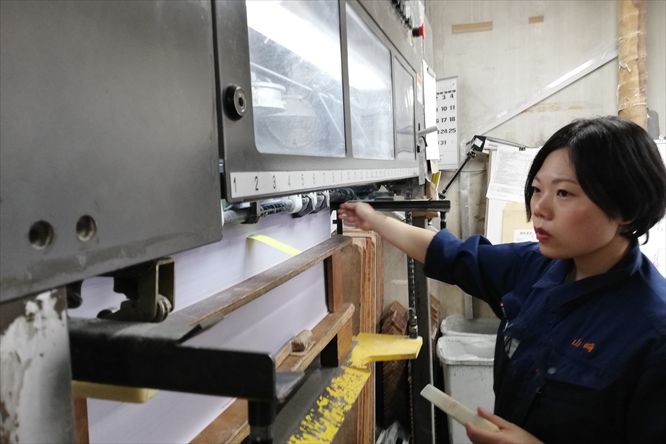

ピンチとチャンスは表裏一体と言われる。それは、企業経営にも言える。例えば、創業から長い歴史のある企業の社長に就任すると、主要な株主や古株の社員、関係の深い取引先などが、社長にとって大きな壁になる時がある。特に中小企業にはその傾向が強い。また、慢性的に業績が伸び悩み、廃業や倒産の憂き目に遭う可能性もある。ただその状況はチャンスとも言え、危機を乗り越えることで、飛躍のきっかけとなるケースも少なくない。今回はそのヒントを探るべく、学校参考書や医療専門書などの出版物のデザイン、制作、印刷業を手掛ける株式会社木元省美堂(きもとせいびどう)の木元哲也社長にインタビューを行った。同社は東京都文京区に本社を構え、現在66年目を迎えた老舗企業で、70人の社員が働いている。木元社長は2代目社長である父の後を継いで、2014年に3代目社長に就任。その後の6年間で、コミュニケーションの活性化や、「男性育休」や「時短勤務」の実現など、「従業員満足度(ES)」を向上させる経営改革を実施していく。木元社長に、具体的な改革の中身についてお話をうかがった。

リーダープロフィール

木元 哲也(きもと てつや)

1988年に新卒(大卒)でソニーに入社し、2014年9月末まで27年間勤務。主に証券業務、商品企画、事業戦略に関わり、部長職などを務める。2014年10月から父の後を継ぐ形で社長に就任。

全社員の個別面談の結果にカルチャーショック

「中小企業には、2代目や3代目の社長が多数いますね。その中には、20~30代で社長になった方もいます。私は、50歳で社長になりました。その意味でも、この6年間、苦闘してきたのかもしれません。ストレスが最も大きいのは、社員が辞めてしまった時です。私が社長になる前々から、個々の社員に仕事のノウハウなどが蓄積され、それを全員で共有しようとする態勢にはなっていませんでした。ひとりが欠けると、少なくともその部署の業務が滞ってしまいかねないのです。お客様の仕事のご要望に迅速に、正確に応えることができなくなる恐れが当時ありました」木元社長が、就任直後の社内の様子を語る。経営改革の第一歩が、14年10月から約3週間かけて全社員を対象に実施した個別面談(1人につき、平均約30分~1時間)。面談で主に聞いたのは、担当の業務や所属部署、会社について思うことなどだ。

この頃、社員たちと一緒になり、仕組みを新たに作り直すという思いが強かったという。そのために、「社員に共感する、社員から共感される」ための相互関係を作ることを大切にした。「共感する、共感される」はソニー在籍中に管理職の研修で学んだことだ。だが、個別面談は意外な展開となった。

「仕事や人間関係、部署、会社の現状・課題について聞いたのですが、社員たちからは不満が多く、ほかの部署への批判もありました。後継者として多少は歓迎されると思っていただけに、カルチャーショックでした。社内コミュニケーションが十分には行われていないと痛感したのです」(木元社長)

木元社長は、「社内コミュニケーションの活性化は、すべてのベースにあるもの」とかねてから考えていた。改革の方向性として、次の好循環を作ることに特に重きを置いた。

【1】社員間や部署間などのコミュニケ―ションをよくする。

【2】社員のモチベーションが上がり、チームワークをより機能させる。

【3】チームワークがさらに強化され、営業力を始め、各部署や会社全体の組織力が強くなり、業績が上がる。

3ヵ月単位の「従業員満足度調査」で問題に迅速に対応

ESアンケートでは、毎回約10~12の設問を設けた。うち4~6の設問は、上司や所属部署、他部署の社員とのコミュニケーションの現状や課題についてだ。

各設問には、意見などを書き込む欄がある。回答は、記名式。毎回、全社員の回答を社長、役員、社長室の社員が確認する。それ以外の社員に対しては、内容は非公開。上司をはじめ、配属部署や他部署の社員などにも伝えることはない。例えば、上司とのコミュニケーションに大きな問題があると推察される場合は、状況に応じて主に2段階にわけて当事者である社員に対応をするケースがある。

【第1段階】

社長室の社員が個別に面談(1時間前後)をする。ESアンケートの回答や書かれてある内容から真意を読み取ることに特に注意を払う。

※第1段階での面談での内容や問題の状況によっては、次の段階に進む。

【第2段階】

配属部署の問題だけでなく、会社全体の問題としてとらえることができうるものなどについては、基本的に社長が社員と個別の面談(1時間前後)をする。内容いかんでは、社長もしくは役員から配属部署の上司に伝え、改善を促すこともある。

「短時間正社員制度の整備」や「男性の育児休業取得者の誕生」

現在までに、ESアンケートは計19回実施された。回を増すごとに、社内コミュニケーションが活性化し、情報共有が浸透していく。業務の効率化も進むことで、在宅勤務や代替要員を確保できるようになり、育児休業からの復帰が以前よりもスムーズになった。2018年には、男性の育児休業取得者が誕生した。日本の男性の育休取得率は約6%と言われており、従業員の働き方に対して手厚いサポート体制を構築することができている。

また、アンケートでの柔軟な働き方を取り入れたいという社員の声をもとに、育児・介護などを理由としない「短時間正社員制度(1日6時間勤務)」も実現した。全社員の声を聞くという丁寧なアンケートを繰り返す理由として、木元社長はこう語る。

「私は父のように経営者としての実績があるわけではなく、ベンチャー企業の社長のように会社を自ら立ち上げたのでもありません。印刷業界に長くいたわけでもないのです。すでに仕組みが出来上がった会社に入り、経営を担うことはやりづらい一面がありました。社員は誠実に仕事に取り組むタイプが多いのですが、私とともに汗を流してきた人たちではないですから。自分が周りを理解し、共感する力。そして周りから理解してもらい、共感される力は大切です。私が社長として大事にしていることでもあります」(木元社長)

ほかの社員のよいところに気がつき、ほめることに価値を置く

_R.jpg)

カードの裏には、「Good Job!」、「Thank you!」という2つの欄がある。感謝の思いを書くと同時に、どちらの気持ちに近いのかを基準にチェックを入れる。両方の欄につけることも可能だ。その下の欄に相手の氏名と自分の氏名を書き、その下にお礼などのメッセージを添える。内容や文字数に制限はない。カードは部署ごとに色が違い、多くの色のカードを受け取ると、その社員が様々な部署と仕事を通じて関わっていることがわかる仕組みだ。

1年間で渡す枚数は、全社で400枚以上になる。年間や月間での制限は設けていない。受け取った社員はカードを読んだ後、「Good Job Card」用のポストに入れる。社長室の社員が定期的にポスト内のカードを回収し、渡した社員と受け取った社員やエピソードなどを確認し、記録に残したうえで本人に返している。もちろん、カードの内容は、他の社員には非公開だ。

社内ではカードに関連する表彰も創設しており、3ヵ月間ごとに最も多くのカードを渡した社員に「Good Job!」賞を与えている。審査員は社長と役員。新年会では、年間で「最も多く渡した人」や「最も多く受け取った人」、カードに「最も感動的なエピソードを書いた人」を表彰する機会も設けている。2016年から取り組みが活発に行われ、今では全社で渡されたカードは、計1,750枚を超えたそうだ。年間で約400枚以上を全社で贈り合っていることから、1年間に従業員1人あたり約5枚以上のカードを渡していることになり、讃える文化が浸透していることがわかる。

「カードを渡すことができる社員を高く評価したい。ほかの社員のよいところに気がつき、ほめることに会社としては価値を置いている。最近は、上司と部下、配属部署やほかの部署とのコミュニケーションは格段によくなった。Good Job Cardを意識して過ごすことで周囲の人のよい面に気づくようになる。必然的に対面コミュニケーションが生まれる。あまり話したことのない相手でも、ぐっと距離が縮まる」(木元社長)

今回の事例は、社内のコミュニケーションの活性化に取り組んだものであるが、低コストで高いパフォーマンスが可能な施策と言える。実際に、社内コミュニケーションをテコ入れすることで、業務効率を高め、スムーズな育休復帰や「男性育休」の取得、ESアンケートによる従業員の声から「時短勤務」の実現にもつなげることができた。今回のインタビューを通じて感じたのは、施策を継続させる大事さ。課題や目的を持って地道に「ES調査」や「Good Job Card」といった取り組みを行った結果、社員のモチベーションやチームワークの意識を少しずつ変えられた一つの好事例ではないだろうか。

_R.jpg)