先行きが予測できない時代の中で、企業には今『現場力』が求められています。どんなに優秀な経営者がいても、『現場力』が弱ければ生き残ることはできません。『現場力』とは果たして何か。なぜ競争力があがるのか。いかに『現場力』を身につけて、それを最大限に活かすことができるか。そのヒントを遠藤氏に具体的な事例を交えてお話しいただきました。

株式会社ローランド・ベルガー 会長

遠藤 功 氏

早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングにも従事。戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。株式会社良品計画 社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役。日新製鋼株式会社 社外取締役。コープさっぽろ有識者 理事。主な著書として『現場力を鍛える』『見える化』『新幹線お掃除の天使たち』『生きている会社、死んでいる会社』など多数。

遠藤 功 氏

早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングにも従事。戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。株式会社良品計画 社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役。日新製鋼株式会社 社外取締役。コープさっぽろ有識者 理事。主な著書として『現場力を鍛える』『見える化』『新幹線お掃除の天使たち』『生きている会社、死んでいる会社』など多数。

なぜ今、『現場力』が求められるのか

私は製造業出身ですので、ものづくりの会社を想定して2004年に『現場力を鍛える』という本を出版しました。最近日本ではものづくりの劣化が危惧されています。日本の製造業も、もう一度『現場力』を鍛え直さないといけないと思うのですが、ここ10年を見ると、実は『現場力』という考え方は、決して製造業だけでなく、サービス業、小売業、金融業などさまざまな業界に広がってきています。これは何を意味するのか。業界に関わらず、日本企業というのは現場が支えています。その現場で働く人たちの集合としての力が『現場力』です。こうした底力を再建しなければ、日本企業は生き残れないでしょう。今まで以上に、多くの企業が『現場力』の重要性を感じ始められていると思います。そして昨今、良い『現場力』のお手本は、製造業よりも他の業界に多く見られるようになってきました。例えば、地域に根差したローカルスーパーの中には、とても良い経営をしている企業が少なくありません。埼玉のヤオコーや東京のオオゼキ、新潟の原信など、いずれも優れた『現場力』をベースに、非常に魅力的な店づくりを展開し、収益を上げています。今まさに『現場力』がある企業こそ、成長しているのです。どうしたら需要を掘り起こせるのか。どうしたら新たな市場を作れるのか。それを一番よくわかっているのが現場なのです。お客様に一番近い現場。日々競争にさらされている現場。変化を目の前で見ている現場。彼らこそ、今何をしたらいいのかを理解しています。

VUCAの時代に生き残るために

『現場力』の重要性は、日本だけに限ったことではありません。世界的にも似たようなことは言われています。今欧米で盛んに使われている言葉、VUCA。Volatility(不安定)、 Uncertainty(不確実)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧模糊)…の頭文字を取った言葉ですが、今私たちを取り巻く環境は、まさにVUCAです。何が起こるかわからない、予測不能な乱気流が常態化している中で経営をしていかなければなりません。では乱気流のときに、誰が一番正しい舵取りができるのか。これは航空会社の社長でもなければ、空港の管制官でもありません。一番大事なのは現場のパイロットなのです。つまり彼らのような最前線にいる人間を重視して、最前線の能力を高め、最前線のモチベーションを上げている企業こそが今、成長しています。VUCAの時代を生き残る唯一の方法があります。未来が読めないのなら、未来を自らの手でつくること。答えがないのなら、答えを自らつくること。要は環境を見て、その環境に合わせようとするのではなく、自分たちがどうありたいかを描くことが重要なのです。しかもそれは社長だけが担うのではなく、一番状況を理解している現場の意見やアイデアを吸い上げて、それを答えにしていかなくてはなりません。

果たして現在は、「終焉」か、それとも「入り口」なのか。過去の成長曲線はほとんど役に立ちません。そういう意味では、成長曲線は「終焉」です。しかし同時に私たちは、次の50年の新たな成長曲線をつくっていかなくてはなりません。つまり現在は、次の新しい時代の「入り口」でもあるのです。

私は、会社は2つのタイプしかないと思っています。「生きている会社」(alive)か、「死んでいる会社」(dead)か。目の前の業績は好調でも、いざ現場に足を運んでみると、「この会社には未来がないな」、「現場が死んでいるな」と感じる企業は少なくありません。一方、今は業績が苦しくても、いざ現場に足を運んでみると、社員がみなイキイキと働いている会社もあります。こういう会社は必ず勝ち残っていくでしょう。

赤城乳業が成功している理由

赤城乳業の取り組み

では、彼らは何を目指しているのか。同社が一番大事にしているのは、「強小カンパニー」であるということ。つまり「体格」ではなく、「体質」で勝負しているのです。大きいことのメリットはもちろんありますが、むしろ最近はハンディキャップのほうが多いように感じます。大きいから動けない、大きいから意思決定に時間がかかる、大きいからぜい肉がつく…。今の時代は、「体格」が劣っても、「体質」が良ければ勝てるのです。お客様に近い、市場に近い、競争に近い、そういう現場を大切にしている会社であれば、たとえ規模が小さくても、新しい市場を掘り起こすことができます。では「体質」とは何か。同社のスローガンは、「社員のモチベーションの高さを我社の財産とする」というものですが、ここでは、「社員が大事だ」とは一言も言っていません。会社にとって大事なのは、社員のモチベーションなのです。そのために同社は、フラットで垣根のない組織を実現させています。失敗してもいいから若い人たちに思い切りまかせる。こうしてどんどん社員たちに経験を積ませています。

そしてもう1点、同社が行っているのが「言える化」という取り組みです。現場には、気づき、アイデア、知恵が眠っており、それを引き出すのが、経営者、管理職の仕事です。何でも自由に「言える」場をつくること、雰囲気をつくることが重要になります。工夫や努力をしなければ組織は「言えない化」「言わない化」に陥るでしょう。では、「言える化」を実現するためにはどうしたらよいのか。赤城乳業は、その土台として、「心のつなぐ化」を実践。 飲み会、社員旅行、社長が毎朝社員を出迎える・・・等、密なコミュニケーションを図っています。

経営を構成するピラミッド

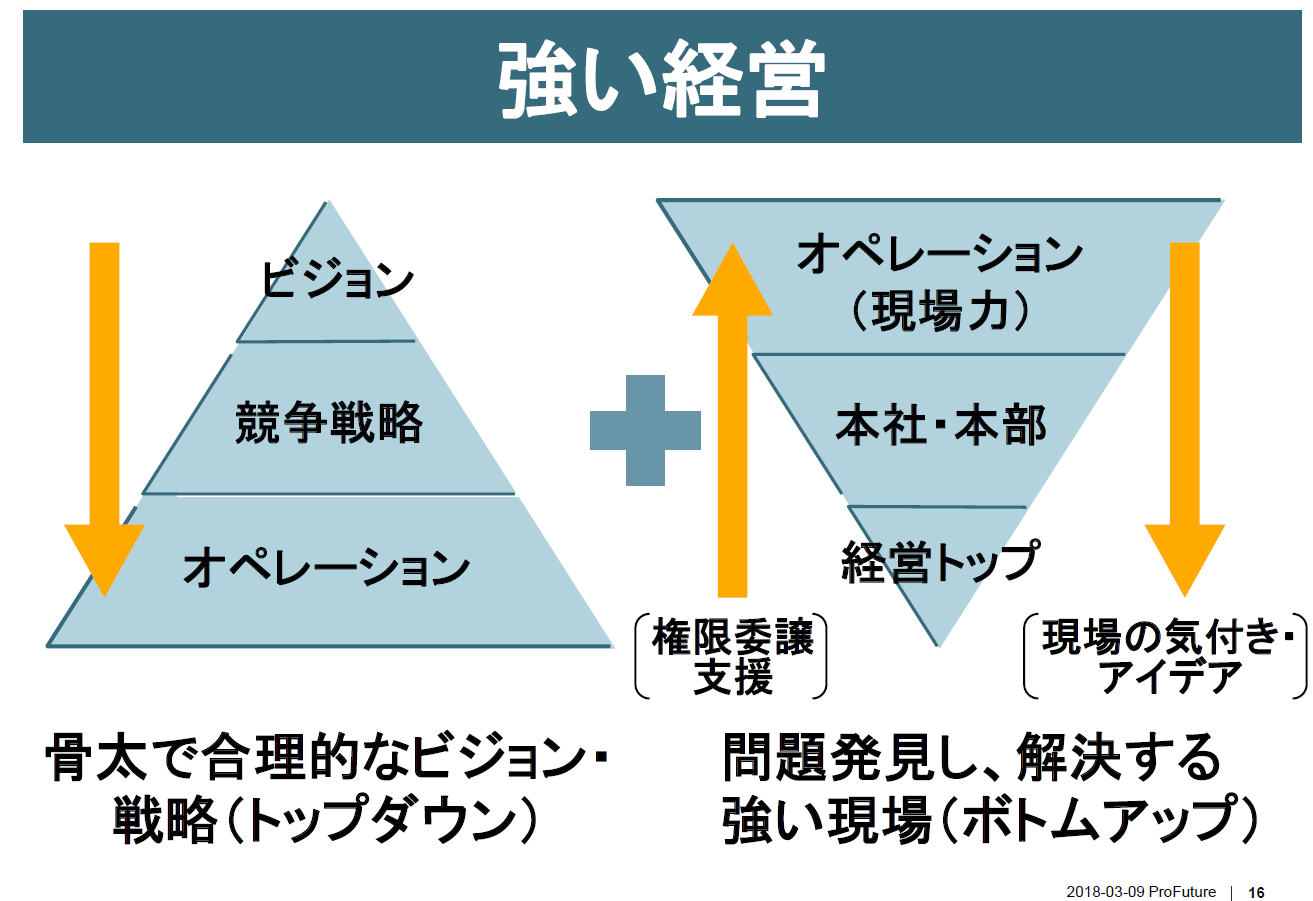

現場は大事ですが、もちろん現場だけでは経営は成り立ちません。私は、経営に大事なものは3つあると常々言っています。まず1つ目は「ビジョン」。先ほども申したように今はVUCAの時代であり、何が起こるかわかりません。ですので、周りに流されるのではなく、自分たちの夢や理想を掲げることが重要です。

続いて2つ目は、「競争戦略」。現実を見れば、似たようなビジョンを持つ会社はたくさんあります。その中で勝ち抜くためには、戦略が欠かせません。戦略とは一言で言えば、差別化です。自分たちはどういう差別化を実現するのか。他の会社には提供できない差別化された価値とは何か。これを明確にする必要があります。

そして3つ目は、「オペレーション」。つまり現場です。ビジョンや競争戦略は大事ですが、これらは必要条件に過ぎません。最終的には日々のオペレーションが経営を左右するのです。なぜ大事なのか。それは、現場が実行の当事者だからです。今は実行の時代。実行力の高い会社が勝つのです。要するに、良い会社とは、ビジョン、競争戦略、オペレーション(現場)という3つの要素が三位一体となっている会社なのです。

競争力を生み出す「非凡な現場」

では「非凡」な現場とは一体何か。これは、一言で言うと問題解決力がとても高いということです。自ら問題を解決し、チャンスを活かす圧倒的な当事者意識。問題解決力が高い現場では、改善が定着しています。また「非凡」な現場は、「ナレッジワーカー」(知識労働者)を育てます。これからの時代、「マニュアルワーカー」だけの現場では、生き残れません。日本企業の現場には創造性が眠っています。それを覚醒させ、活かす会社が勝者となるのです。

「微差力」にこそ日本の独自性

現場において大事なのは、足元の小さなことから差を生み出していくことです。私はそれを「微差」と呼んでいます。ビジネスの現場では「微差」こそが決定的な差となり、「微差」が勝負を分かちます。また、「微差」は単発では意味がありません。集合的(全員参加)+連続的(継続)であること、つまり、現場のみんなが貢献できることが大切です。そして「微差」を積み重ねることが「微差力」に繋がります。では強い経営とは、どのようなものなのか。図をご覧ください。

会社というものを捉え直す

日本の場合、この経済体の内側には、2つの別の顔があります。1つは共同体です。日本人はなんだかんだと言いながら、一つの会社に長く勤める人がいまだに多いわけです。個人の力では勝てなくてもチームや集団になれば勝てる。これは日本人の強みであり、先日のオリンピックのパシュートが良い例でしょう。そして、もう1つは生命体です。会社といえども人の集合体であります。会社がキラキラ輝くためには、そこで働いている一人ひとりが生命体としてキラキラ輝かなければいけません。この外からは見えづらい部分を、私たちはもっともっと考えなければならないのです。

経営において大事なこと

では、経営において本当に大事なことは何でしょうか。経営の目的は「創造」です。新しい価値を創造する、新しい事業を創造する。「作る」、「創る」、「造る」…さまざまな「つくる」があります。日本企業はこの創造性が劣化していると言われ、近年は何とかここに注力することばかりを考えてきました。しかし本当にそれだけでよいのでしょうか。創造することばかりに目を向けがちですが、一方で見失っていることもあるように思うのです。創造の裏側には、実は「代謝」があります。経営にとってもう一つ大事なのは、「捨てる」、「やめる」、「入れ替える」ということです。日本企業はこの新陳代謝が非常に中途半端です。これこそが創造性を妨げる大きな理由です。代謝をもっと加速させれば、日本企業はもっと創造できるはずです。では、代謝の対象は何でしょうか。それは、事業・製品・サービス、業務、組織、そして人(社員ではなく、経営幹部・管理職)の4つです。

「大組織の内部に、いかに『デーワン』の活力を保つかが最も重要だ」――アマゾンのベゾスCEOはこう言っています。『デーワン』とは、会社を立ち上げた初日のことです。アマゾンは創業して約20年が経っていますが、いまだに『デーワン』と言い続けています。なぜなら会社を立ち上げた初日というのは、老廃物もぜい肉もついていないので代謝するものが何ひとつありません。だから、全員が創造に専念できるのです。そうやってアマゾンは成長を続けてきました。しかし、さすがのアマゾンもそろそろ老廃物が溜まってきたのか、最近は意識的に『デーワン』と言うようになっています。まさに『デーワン』という状態こそが、「生きている」という状態なのです。

最後に、私なりの成功の方程式をご紹介します。熱(情熱)+理(合理性)+情(人の心)=利です。私たちはとかく利益ばかりを追求しがちですが、所詮結果に過ぎません。そこに至るためには、「熱・理・情」という3つの要素が不可欠であり、これが揃えばおのずと結果はついてくるでしょう。ご静聴ありがとうございました。