【世界に通用するリーダーをつくる】第八回は、真のリーダーシップが育ちにくい第3のポイント「日本人の強みと弱み」について考えます。日本人の強みを活かして多様なバックグラウンドをもつ人々との意思疎通を促進し相互理解を進めることがカギとなります。

【世界に通用するリーダーをつくる】第八回は、真のリーダーシップが育ちにくい第3のポイント「日本人の強みと弱み」について考えます。日本人の強みを活かして多様なバックグラウンドをもつ人々との意思疎通を促進し相互理解を進めることがカギとなります。

1.日本人に共通するコミュニケーションの課題

前回のコラムで日本の組織の強みがリーダーシップのスタイルを作っていると説明したが、実はこれらは日本人の思考・行動の特性とも強く結びついている。つまり、日本人の考え方や行動のパターンに合った形で組織が運営され仕事が進められており、そのために最適なリーダーシップスタイルが選択されているということだ。前回取り上げた「適応を要する問題」に対応するためリーダーがそのスタイルを変え、問題を抱える当事者であるメンバーに適応を求めるとき、それは一人ひとりに対して考え方や行動を変えるよう迫ることになるであろう。だが日本人の思考や行動が日本人らしくあるのは、日本の長い歴史の中で社会、学校、家庭などにおいて培われてきた結果であり、それは欧米の人々のそれらがそれぞれの国・地域や民族の歴史を背景としてつくられてきたことと変わりない。世界で通用するリーダーシップを育てることは、私たち日本人が欧米人の思考や行動を取り入れるということではないはずだ。日本人である「らしさ」を大切にしながら、グローバルの環境や次々と起こる変化に適応していくことと考えるべきだろう。

それでも日本がここまで歩んできた歴史や地理的な条件から醸成された文化的背景は、日本人同士がコミュニケーションする際の優位性を作っていることには注意が必要である。その優位性が他国の人々とのコミュニケーションを難しいものにしている、あるいはコミュニケーションの訓練を必要とする要因となっているのだ。筆者は経験上、以下に典型的なギャップがあると考えている。

第一は異なる考えやバックグラウンドを理解することにより敬意を表するということだ。同質社会で育ってきた日本人にとってこのことは意外に難しい。誰もが自分の行動を振り返った時に、普段の仕事や生活の様々な場面で「常識」とされるものによって相手に関しての判断を下していることに気づくだろう。相手を理解し敬意を表するためには、判断を行ってしまってはならない。オープンに相手の考えを受け止めることが大切であり、そのことを相手に伝わるように示すのだ。

第二に自らの経験や考え、さらには感情を共有することだ。その意味するところは、仕事は一人で行うものではないということであり、組織やチームはお互いに学び合うことにより発展し成長するということである。私たちの責任感の強さは、ややもすると人に頼れないという意識を作り、ひいては人に聞いたり助けを求めたりすることを妨げてしまうことにつながることがある。これは明らかにマイナス効果だ。自分がどれだけやれるかを競っているのではない。チームとしてどれだけの成果をあげられるかが重要であり、そのためには自ら発信しお互いの学びの場を作ることだ。

2.相手への配慮を活かしたリーダーシップ

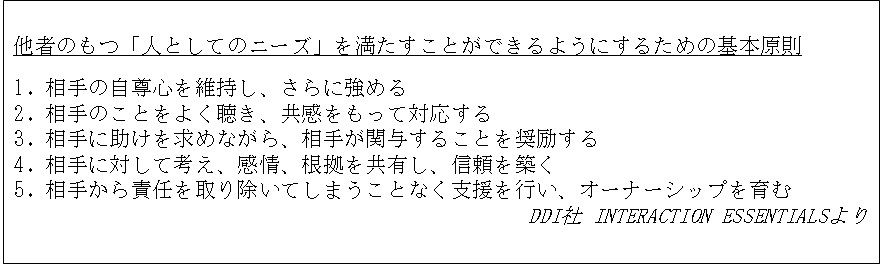

フィリップスが全社で展開しているリーダーシップ開発のプログラムにおいて、米国DDI社の「基本原則:Key Principles」というスキルを使うトレーニングを実施している。組織において人々がより効果的に仕事を進めていくためにリーダーが考えなければならない重要なことの中にヒューマンニーズというものがある。ヒューマンニーズとは誰もがひとりの人間として持っている「敬意を払ってほしい」「評価してもらいたい」「理解してもらいたい」といった気持ち・ニーズのことである。このヒューマンニーズへの対応の実践のために「基本原則:Key Principles」がある。(下表)

他人への配慮が日本人の長所の一つであることは誰もが認めるところであるが、職場での特に上司と部下の関係においては、相手の気持ちへの配慮についてあまり考えや行動の及ばないケースが多いというのが、筆者が社内でこのプログラムを展開しているなかでの実感である。この基本原則は、日本人が比較的抵抗なく身につけ日常の職場において使いやすいツールであり、自らを変え適応させていくことの最初のステップとして取り組めるであろう。