【世界に通用するリーダーをつくる】第七回は、真のリーダーシップが日本で育ちにくい第2のポイントである「日本の組織の強み」への対応を考えます。その解は、変化に対応できる組織を作りながら、同時にリーダーを育てることです。

【世界に通用するリーダーをつくる】第七回は、真のリーダーシップが日本で育ちにくい第2のポイントである「日本の組織の強み」への対応を考えます。その解は、変化に対応できる組織を作りながら、同時にリーダーを育てることです。

1.日本の組織の強みが、真のリーダーシップを育てることを阻害するというジレンマ

筆者は第4回のコラムの中で「トップや上位者により示された指針に沿って、個人が強い責任感をもち、常に改善を意識しながらチーム一丸となってやり抜く」という日本の組織の強みをあげ、これがリーダーシップのスタイルを形作っていることを指摘した。これは以下の2つの側面から真のリーダーシップを育てることを難しくする要因となっている。①常に指示が下りてくるため、メンバーが自ら問題を提起し組織や階層の枠を超えてチームを結集して解決策を見つけ実行するという行動が習慣化されにくい。ボトムアップは日本の組織の得意な動きであるが、その内容をよく見ていくと、改善の活動、あるいは上位者への提案であって承認が得られないと始められない活動が多く、いずれも上位者の指針の枠組みの中にあるものが多いことがわかる。

②マネジャーが自ら解決策を示し、自ら問題を解決するということについてリーダーシップが語られ、そこに偏った形で磨きがかけられている。

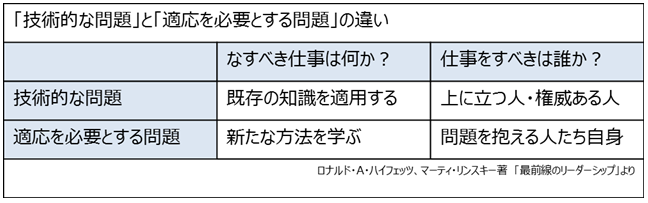

さて、この日本の組織の強みはどのように経済やビジネスの発展に活かされてきたのであろうか。ハーバード大学ケネディスクールのロナルド・A・ハイフェッツ氏は、私たちを取り巻く様々な問題を2種類に分け、それぞれリーダーシップの果たす役割があると説明している。一つは、正解が存在する「技術的な問題」であり、もう一つは、その道の権威や専門家であっても既成の手段で解決できず、組織において実験的な取り組み、新たな発見、そしてそれに基づく行動の修正を繰り返しながら対応していくことにより解決を図らなければならない「適応を必要とする問題」である。高度成長期の日本においては、課題とそれに向けてなすべきことがはっきりしており、その中で日本の組織の強みは、日本人の強みと相俟ってフルに発揮され、そこで求められるリーダーのスタイルも形成されてきた。まさに技術的な問題に対応するアプローチに成功したと言える。

ビジネス環境や状況が大きく様変わりして答えが特定できない「適応を要する問題」が多くなっている現在においても、日本の組織の強みとリーダーシップのスタイルが変わっていない点に難しさがある。日本の大企業の中間管理職が考える「ミドルマネジャーに求められる役割」の最も重要なことが「組織の上層部や組織外からの情報を自分なりに咀嚼して部下に伝え、部下の行動を導く」(*1)であると回答していることからも、その意識はミドルに根強く浸透しているようだ。人々は自ら問題を見つけ責任を負って対応するより、リーダーに答えを求めたいと願うであろう。リーダーの指示に沿って行動するほうが楽だと人々が考えるのは自然だが、これはリーダーにとっても、これまでのスタイルを続けていればよいという意味で自らを変える必要がなく簡単なのだ。

2.変革を進めることによりリーダーを育てる

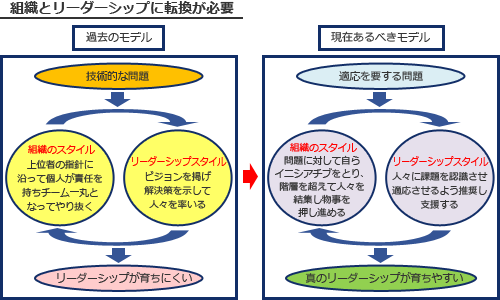

ハイフェッツ氏は、適応を要する問題を技術的に取扱ってしまうことによって、より難しい問題が引き起こされると警告している。これはリーダーを育てられないということにとどまらない深刻な問題である。日本の企業には大きな転換が求められている。下図を参照してほしい。ビジネス上の課題に対して、適応を要する問題と技術的な問題に明確に切り分ける。それぞれに対してリーダーシップのスタイルを変えることによって組織に変革をもたらし、これまで得意としてきた技術的な問題に対処する一方、適応を要する問題に対応する力をつける。この転換が上記で述べた真のリーダーシップ醸成の二つの課題、すなわちチームのメンバーのリーダーシップを鍛える点、さらに現在のリーダー自身に新しいスタイルを身につける機会を与えるという点で効果をもたらすはずである。

すなわちマネジャーは多様化する課題に対応するために自らのリーダーシップスタイルを刷新し、新しい組織の可能性を引き出すことで変革を進めながら、同時にリーダーを育てることにも取り組まなければならないのだ。

*1:経団連による報告書「ミドルマネジャーをめぐる現状課題と求められる対応」(2012年5月)より