最近では、就業意欲は失っているが離職するには至らない子育て中の女性、通称「ぶらさがりワーキングマザー(ファーザー)」の存在が問題化しています。そこで今回は、どのようにして職場環境が女性の「ぶらさがり」化をまねくのか、その構造を説明します

ここまでのところで、女性の就業意欲は出産によって低下するわけではないが、子育てと両立できる働き方が実現できないために離職に至っていること、その結果として女性の活躍度指標である女性管理職比率が著しく低くなっていること、そして離職を食い止めるためには育休制度を整えるだけでは不十分であること、を述べてきました。つまり、「女性の意識の低さ」とは、女性個人の意識の問題というより、働く環境の不整備の結果なのです。子育てと両立しにくい職場では、出産を機に女性が離職するだけにとどまらず、この会社に自分の将来はないと判断した若い女性も(そしておそらく次を見つけることのできる優秀な人材から先に)離れていきます。「最近、独身または出産前の女性が辞めることが多いなあ」と感じている経営者の方、人事ご担当者は要注意です。

また最近では、就業意欲は失っているが離職するには至らない子育て中の女性、通称「ぶらさがりワーキングマザー(ファーザー)」の存在が問題化しています。そこで今回は、どのようにして職場環境が女性の「ぶらさがり」化をまねくのか、その構造を説明します

また最近では、就業意欲は失っているが離職するには至らない子育て中の女性、通称「ぶらさがりワーキングマザー(ファーザー)」の存在が問題化しています。そこで今回は、どのようにして職場環境が女性の「ぶらさがり」化をまねくのか、その構造を説明します

「自信がない」の構造

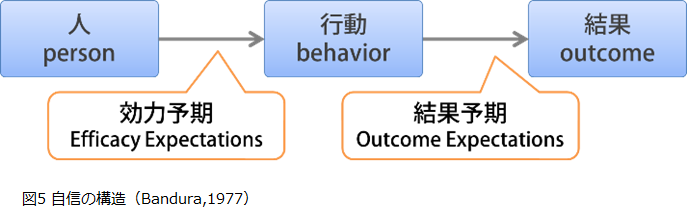

女性に責任のある役割を任せようとしたときに、自信のなさを理由に断られることは少なくないと思います。実際、ある女性管理職に対するインタビュー調査では、男性が大多数を占める環境で管理職になることよりも、自分が能力的に役割を全うできるのかという不安の方がはるかに大きいという結果が出ています 。意欲の元になる自信の構造は図5の通りですが、この能力に対する不安は、必要な行動を自分が成功裏に行うことが出来るかという自分の能力についての自己評価である「効力予期」に該当します。業務で達成経験を積み重ねたり、尊敬できる上司から説得されたり、社内ネットワークで他者を観察する機会があったり、といった方法で効力予期を高めることができた女性は昇進に前向きになれるそうです。他にも、知識・技術を習得することが管理職への意欲の向上につながることを明らかにした研究がありますが、これは知識を身に着けることで業務が遂行できるという自信につながっている、すなわち効力予期が高まっているからであると言えます。

この効力予期を高めることが、より大きな業務上の責任を受容させるためには重要です。しかし小さい子どもを抱えて働いている女性は自らの就労意欲とは関係なく、子どもの発熱や感染症といった理由で突発的に欠勤せざるを得ない状況が頻繁に発生します。こうした離脱リスクへの不安を抱えていることで、女性は自分が業務を完遂できるかどうかに不安を抱くようになり、積極的にタスクや責任を引き受けようとしなくなっていきます。これは女性の就労意欲が低いわけではなく、離脱リスクへの不安から効力予期が低下して行動を起こせなくなっているという状態なのですが、客観的にはこの消極的な態度などが「やる気がない」「意識が低い」という評価になりやすく、その結果「女性の意識が低い」と映るようです。そして上司や周囲は女性に期待をしなくなり、急に欠勤しても影響のないポジションや責任の少ないタスクを女性にあてがうようになっていきます。責任の少ないタスクは達成感や成長の実感を味わう機会も少ないため、女性は適応するために自らの就労意欲を下方修正せざるを得ず、結果として本格的にぶら下がっていきます。

また第1回でも述べた通り、仕事への意欲と育児への意欲は相反するものではないのですが、投下できる時間は完全に競合してしまいます。たとえばこれまでは残業を厭わず仕事をしていた女性でも、幼い子どもがいると保育園のお迎えから食事、寝かしつけといった育児タスクが18~21時に集中するため、この時間帯に自宅にいられるよう仕事を切り上げて帰宅しようとします。客観的には早く帰りたがることで仕事への意欲を失っていると見えるようですが、「夕方の時間帯は育児タスクに充てたい」と「就業時間を短くしたい」はイコールではありません。夕方は早めに自宅に戻っても、こどもが寝たあとの時間や早朝を仕事に充てられる環境さえ提供してもらうことが出来ればかなりの業務量をこなせたりするのですが、そうした時間や場所の柔軟な働き方を認めてもらえない場合は単純に労働時間の短縮になるため、産前と同じだけのアウトプットを出すことは難しく、効力予期が低下して就労意欲を失っていくと考えられます。

「どうせ評価されない」の構造

もう1つ、就労意欲に影響を与える自信については、行動をしたときに望ましい結果につながるかという「結果予期」の面もあります。もし自分が適切な行動をしたとしても、その行動が適切な成果につながらない、正当な評価を受けないと思うと人は行動を起こす気にはなりません。しかしこれまでの評価制度は主に無制約に働く人材を前提としたものであり、時間等の制約を抱える従業員には適合していません。そのため残業ができない限りはいくら頑張っても適切に評価されないのではないか、しょせん自分にとっては負け戦なのではないかと判断した女性は、早々に勝負から降り、就労意欲を失って必要最低限の業務だけをこなす「ぶらさがり」になっていきます。これはまさに結果予期の問題です。企業からの評価だけでなく、同僚や部下・後輩からの評価も影響します。管理職としてのリーダーシップは一般的に男性的な行動が評価されるのですが、この男性的なリーダー行動を女性が行うと、全く同じ行動であるにも拘らず周りからの評価が低くなるということが分かっています。例えばある難しい意思決定を行うために周りの反対を押し切るというリーダー行動を、男性がとった場合は「決断力がある」という評価になるのに対し、同じことを女性がやると「強引だ」「周りを顧みない」という評価になってしまうのです。かといってこうした行動をしなければしないで、「管理職なのに決断力が弱い」という評価になります。女性リーダーは、男性リーダーに求められる資質だけでなく、優しく協調的という女性らしさも同時に求められ、その2つの相反する期待を同時に満たさなければ周りから評価されません。そのため女性管理職は、「常に」男性管理職よりも周りから低く評価されてしまうのです。このような状況では必然的に女性の結果予期は高まりませんので、リーダーポジションを目指す女性は少なくなることは当然でしょう。これが、「女性は意識が低い」と言われる状態なのです。

職場環境が原因で、女性が効力予期と期待予期を低下させ、結果的に就労意欲を下方修正してぶらさがっていく問題は、このような構造になっています。