最近、教育研修の分野で「リソースフル」という言葉が注目を集めています。リソースとは『資源』であり、人間について語る場合は、誰もが内に秘めている『能力』を『資源』に例えます。

最近、教育研修の分野で「リソースフル」という言葉が注目を集めています。リソースとは『資源』であり、人間について語る場合は、誰もが内に秘めている『能力』を『資源』に例えます。

つまり、『資源』が豊富に出てくる状態になぞらえて、社員が『能力』をいかんなく発揮している様を表現しているのです。従来、教育とは新たに知識や手法を足していくものであるとイメージしがちですが、「リソースフル」は人間がもともと保有している能力を引き出すという発想に基づきます。

つまり、『資源』が豊富に出てくる状態になぞらえて、社員が『能力』をいかんなく発揮している様を表現しているのです。従来、教育とは新たに知識や手法を足していくものであるとイメージしがちですが、「リソースフル」は人間がもともと保有している能力を引き出すという発想に基づきます。

リーダーの役割は、リソースフルな状態を創出すること

新たなマネジメント手法を学びたいという意欲や、営業活動を成功させて認められたいという欲求、新しい商品を開発する発想なども、社員が保有している『能力=資源』であり、こうした能力を十分に発揮できる環境が整った組織では成果が上がりやすく、リソースフルな状態であるといえます。逆に、社員に対してリーダーが「学ぶヒマがあったら稼いで来い」と言って学ぶ意欲を削いだり、いくら営業活動を頑張っても頭ごなしに「そんな動き方じゃダメだ」と認めてもらえなかったり、新商品につながるアイデアを一方的に「商品化は無理だ」と潰されるという状態が続くと、組織全体が後ろ向きになり、リソースフルとは反対(アンリソースフル)の状態に陥ります。

組織のリーダーは、営業成績を上げたり商品開発をスムーズに進めるといった成果を得たい時、具体的な活動内容を検討する前に、社員一人一人および組織全体をリソースフルな状態にしていくことが求められます。

そのための有効な方法として考えられるのがペップトークであり、ポジティブな発想に基づく声がけで社員のモチベーションを上げていくことが、リソースフルな状態に直結します。

「問題解決」を阻害するアンリソースフルな状態

何か問題が発生した場合、組織にとってマイナスの出来事であるため雰囲気が暗くなり、責任者の特定と処罰の検討が中心に進められ、肝心な解決策の案出が遅れるといったケースがよく見られます。このケースでは、明らかに組織内はリソースフルとは言い難い状態であり、社員が積極的に解決策を考えようという姿勢にはならないでしょう。それどころか、責任を押し付けられることを恐れて逃げるか、知らないふりを続けることもあり得ます。

なぜ、このような事態が発生してしまうのでしょうか。それは、多くのケースで原因の追究や責任者の特定が“目的”と化しており、問題をどのように解決するかという方向性、すなわち“真の目的”が見失われているからです。

たとえば、お客様からクレームをいただいた場合、原因追究の手法として「なぜ?」を繰り返して次のような会話が交わされます。

上司:「なぜ、お客様が怒っていらっしゃるんだ?」

部下:「イベント会場の手配が遅れたからです。」

上司:「なぜ、手配が遅れたんだ?」

部下:「イベントの出し物の調整に没頭して、手配を忘れていました。」

上司:「なぜ、そんな大切なことが抜けるんだ? やる気はあるのか?」

部下:「……」

この事例では、クレームの原因が部下の“やる気”であるかのような結末になっています。この部下は、自身ではイベントの成功に向けて没頭するほど頑張っているため、ミスがあったとはいえ「やる気がない」と叱られるのは心外でしょう。おそらく「次回は必ず成功させよう」というリソースフルな気持ちにはならないと思われます。

「問題解決」を効果的に行うためのリソースフルな状態

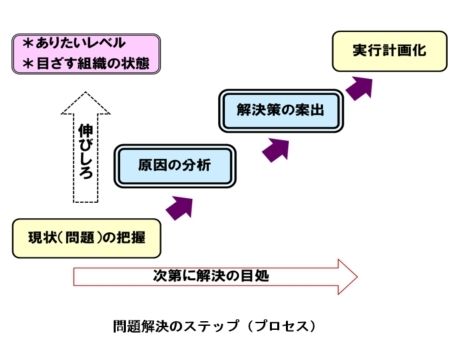

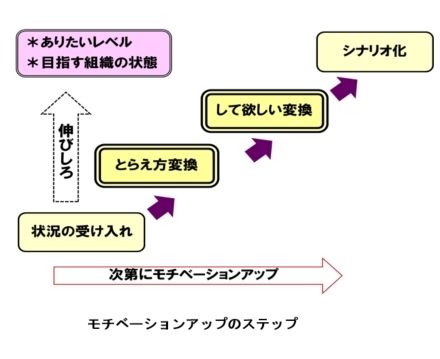

ポイントは、このステップとモチベーションアップのステップが極めて似ていることです。

モチベーションアップにおいては、「ありたいレベル、目指す組織の状態」に向けて、部下に対して「とらえ方変換」や「して欲しい変換」を駆使し、ペップトークで動機づけのための言葉がけをします。

問題解決においては、問題が発生した現状を踏まえながら、いきなり原因追究に入るのではなく、まず「ありたいレベル、目指す組織の状態」を部下に意識させ、その実現のために何が足りなかったのかを下記のように問うていくと、うまく解決策の案出につながるケースが増えます。

上司:「なぜ、手配が遅れたんだ?」

部下:「イベントの出し物の調整に没頭して、手配を忘れていました。」

上司:「イベントにおいて、誰が主役で、誰が一番大切な存在だと思う?」……(A)

部下:「……お客様ですか?」

上司:「そうだ。お客様に喜んでいただくために、会場手配を含めスムーズに事を運び、成功に向けたイメージと安心感を与えることが君の目指すべき状態だったはずだ。」……(B)

部下:「たしかに、目の前の仕事しか考えてませんでした。」

上司:「そう、お客様が怒っていらっしゃる原因は、そこにあるんだ。じゃあ今後はどうする?」……(C)

部下:「工程表を見ながら、全体の流れの中でいま何をすべきかを考えながら取り組みます。」

上司:「加えて、お客様が安心されるよう、一工程が終わるごとにお客様と私の両方に報連相を必ず行うように!」……(D)

この事例では、相手に気づきを与えるために通常のペップトーク(モチベーションアップのステップ)に“問いかけ”の言葉を加えました。

(A)部下に対し、仕事における自身の勘違いを気づかせるための誘い水

(B)『ありたいレベル』を提示する言葉

(C)クレームの原因に対して『とらえ方変換』を促す言葉

(D)解決策につながる『して欲しい変換』を示す言葉

部下は、クレームの原因を一方的に教えられたのではなく、自分で気づくことにより深く反省することとなり、さらには『ありたいレベル』を示されたことで、今後の取り組み方がイメージできてリソースフルな気持ちが芽生えました。

問題解決においては、問題が発生した現状を踏まえながら、いきなり原因追究に入るのではなく、まず「ありたいレベル、目指す組織の状態」を部下に意識させ、その実現のために何が足りなかったのかを下記のように問うていくと、うまく解決策の案出につながるケースが増えます。

上司:「なぜ、手配が遅れたんだ?」

部下:「イベントの出し物の調整に没頭して、手配を忘れていました。」

上司:「イベントにおいて、誰が主役で、誰が一番大切な存在だと思う?」……(A)

部下:「……お客様ですか?」

上司:「そうだ。お客様に喜んでいただくために、会場手配を含めスムーズに事を運び、成功に向けたイメージと安心感を与えることが君の目指すべき状態だったはずだ。」……(B)

部下:「たしかに、目の前の仕事しか考えてませんでした。」

上司:「そう、お客様が怒っていらっしゃる原因は、そこにあるんだ。じゃあ今後はどうする?」……(C)

部下:「工程表を見ながら、全体の流れの中でいま何をすべきかを考えながら取り組みます。」

上司:「加えて、お客様が安心されるよう、一工程が終わるごとにお客様と私の両方に報連相を必ず行うように!」……(D)

この事例では、相手に気づきを与えるために通常のペップトーク(モチベーションアップのステップ)に“問いかけ”の言葉を加えました。

(A)部下に対し、仕事における自身の勘違いを気づかせるための誘い水

(B)『ありたいレベル』を提示する言葉

(C)クレームの原因に対して『とらえ方変換』を促す言葉

(D)解決策につながる『して欲しい変換』を示す言葉

部下は、クレームの原因を一方的に教えられたのではなく、自分で気づくことにより深く反省することとなり、さらには『ありたいレベル』を示されたことで、今後の取り組み方がイメージできてリソースフルな気持ちが芽生えました。

「ありたい状態」を示し、リソースフルな状態を維持する

このように、リーダーはペップトークのノウハウを応用することで組織をリソースフルな状態にして、業務上の成果に結びつけることができます。ポイントは、相手にいきなり問題の原因を突き付けたり、して欲しいことを指示したりするのではなく、まず「ありたい状態」を示して、相手に改善に向けたイメージと意欲を湧かせることです。特に困難な状況に直面している場面で、たとえば、人的なミスが発生した時や機械が故障するといった問題が発生した時、競合他社を超える商品開発が求められている時、これまでにない大型の新規案件を受注したい時など、リーダーは早く良い結果を得たいために部下を急かせるような言葉を発しがちです。

しかし、ひと呼吸おいて「ありたい状態」をイメージさせるよう心がけることで、部下個人にも組織全体にもリソースフルな状態が生まれ、成果の上がりやすい活動に取り組みやすくなります。

これまで6回にわたり、言葉がけを改善し、部下と組織を強くするための考え方と手法を解説してきました。その中心となるのがペップトークであり、ポジティブな発想を基本に、モチベーションアップのステップに沿ってトークを組み立てると、相手も組織もリソースフルな状態になります。

言葉そのものは、費用や手間をかけずに改善することが可能ですので、部下の能力向上、そして組織力の強化に向けて活用してください。