第6回では、「テトラレンマ論理」を独自な視点で読み解き、東洋論理と風呂敷の関係に言及しました。今回は、経営階層に必須の「イノベーションに必要な思考法」について言及してみたいと思います。

第6回では、「テトラレンマ論理」を独自な視点で読み解き、東洋論理と風呂敷の関係に言及しました。今回は、経営階層に必須の「イノベーションに必要な思考法」について言及してみたいと思います。

イノベーションとは?

イノベーションとは、経済学者のシュンペーターが定義し、経済理論で使った用語です。英語で「変革する」「刷新する」という意味の動詞innovateの名詞形で、既存のモデルから飛躍し、新規モデルへと移行することを意味します。シュンペーターは「創造的破壊」という用語も使っていますが、これは既存モデルからいかに自由になるか、そのためには既存モデルを一度ご破算にして、新しく創りなおすことが必要だという主張です。そうはいっても色々なインフラや制度というのは、構築するまでに長い時間と多くの労力を要することから、なかなか新しく創りなおす勇気が出て来ません。しかし、第1回で記述したように、経営を取り巻く環境は時々刻々と変化しており、既存モデルがいつ有効性を失うかわかりません。そのため環境の変化と将来予測の中で、経営のリソースをどう変化させていくか、経営階層は日々真剣勝負を行う必要があります。

水平思考法

イノベーションを押し進める思考法は、既存モデルからいかに自由になるかを支援する思考法である必要があります。代表的なものに「水平思考法」があります。これはエドワード・デボノが『水平思考の世界』(講談社刊、1971年)で提唱したもので、「既成の枠に捕らわれずに、視点を様々に変えて問題解決を図る思考方法」というものです。

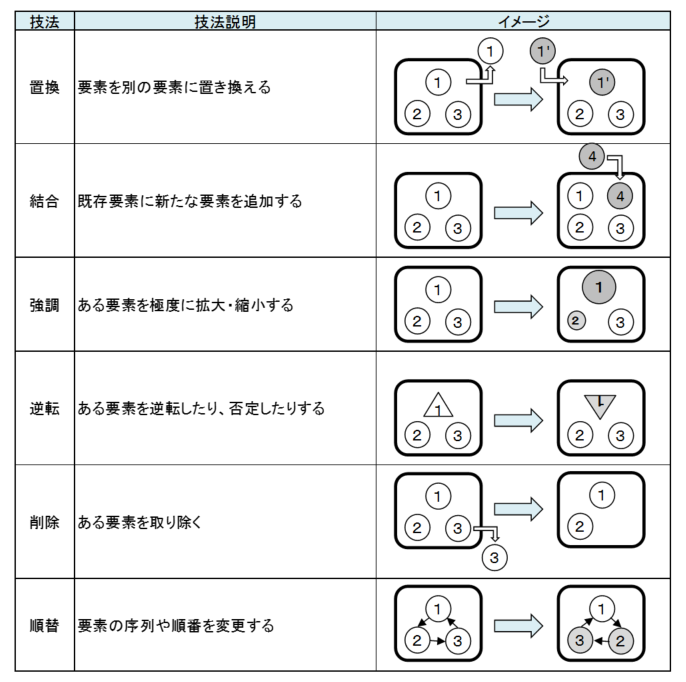

これがもとになり、幾度かの改良を経て、マーケティングの権威者であるフィリップ・コトラーとフェルナンド・トリアス・デ・ベスの共著『コトラーのマーケティング思考法』(東洋経済新報社、2004年)で、以下の6つに集約されました。

この表からわかる様に、「置換」と「結合」だけが外から新しい要素を取り入れています。創造思考はよく「異種混合」が重要と言われますが、この2つはまさに「異種混合」であり、実際にやってみると非常にアイデアが出しやすい手法であることがわかります。他の4つの思考法は、現状の要素についての作用となります。因みに一世を風靡した「ブルーオーシャン戦略」(ランダムハウス講談社刊、2005年)では、アクション・マトリクスと称して、上記6つの思考法から、「結合」「強調」「削除」を採用しています。

(「強調」を「増大」と「減少」に分け、4つの思考法としています)

(「強調」を「増大」と「減少」に分け、4つの思考法としています)

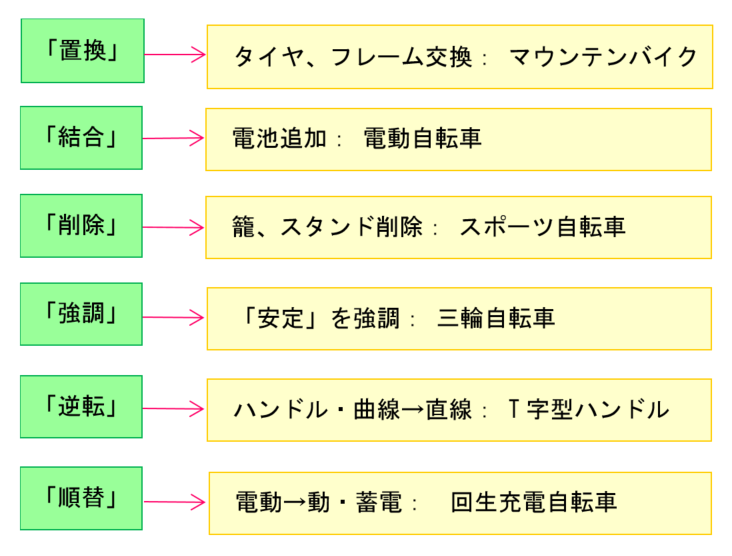

水平思考法の事例

水平思考の6つの思考法を「普通の自転車」に適用した場合の例を示します。

上記例からわかるように、水平思考は現状のモデル要素を分解し、それに対して6つの思考法を適用するという考えです。筆者は、某IT会社で計7回20グループ・94人の受講者に対して水平思考の研修を実施し、提案比率8割・採択率6割の成果を得ることができました。

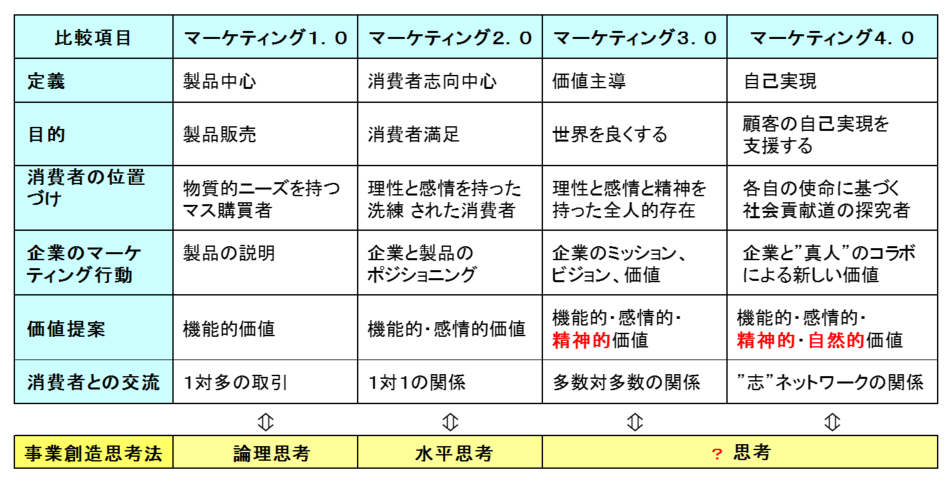

水平思考の限界

水平思考は、確かに色々なアイデアが出るのでとても有効な思考法です。しかし、上述したように現状のモデルを前提にしているので、どうしても革新的なモデルにシフトするのは難しく、「現状の改善的創造」で終わってしまう傾向が強いです。コトラーの『マーケティング3.0』(朝日新聞出版刊、2010年)では、レベル別のマーケティングの変遷が整理されていますが、それによれば水平思考による創造はマーケティング2.0に位置づけられ、消費者の多様なニーズとりわけ機能的価値に加え感情的価値に応えるものということが言えます。

これからの創造は、マーケティング3.0から4.0にシフトしていくということですが、提供すべき価値は、機能的・感情的に加え「精神的価値」が必要となります。そして、マーケティング4.0の考え方ではさらに「自然的価値」が必要となるようです。(「自然的価値」は、個人を越えて自然が持っている本源的価値を意味します。)

マーケティング3.0、4.0に必要な思考法

「精神的価値」「自然的価値」を扱っている創造思考法は何でしょうか。C・オットー・シャーマーが『U理論』(英治出版刊、2010年)の中で、以下に示す7つの思考法を提唱しています。①自分の考え方を元に思考する(ダウンロード)

②事実に基づき思考する(観察する)

③共感して思考する(感じ取る)

④インスピレーションを得る(プレゼンシング)

⑤ビジョンと意図を表現する(結晶化)

⑥アイデアを具体化する(プロトタイピング)

⑦製品化する(実践)

①②の思考法は、自分主体の思考法です。③の思考法はカウンセリングで使われている「傾聴」を使った感情を共感する思考法です。④のプレゼンシングとは、自分の表面意識を越えて深層意識にコンタクトして、直観を得る思考法です。この思考法で、既存の見方やモデルからフリーになることができます。⑤の思考法はインスピレーションから目指すビジョンや意図を表現するものです。そして⑥⑦の思考法で、ビジョン、意図から具体的な製品・サービスを形作っていくものです。

④のプレゼンシングという思考法は、表面意識から深層意識へコンタクトするという点でこれまでの思考法とは一線を画しています。第5回で「弓と禅」による禅的「見性の境地」を紹介しましたが、まさに一種の悟り的境地に達しないとこのプレゼンシングの思考法を実践するのは、至難の技です。この思考法を身に付けるには、伝統的には仏教の座禅や瞑想という手法がありますが、最近では、「グループにより質問し合う『質問会議』」という手法も普及しつつあります。

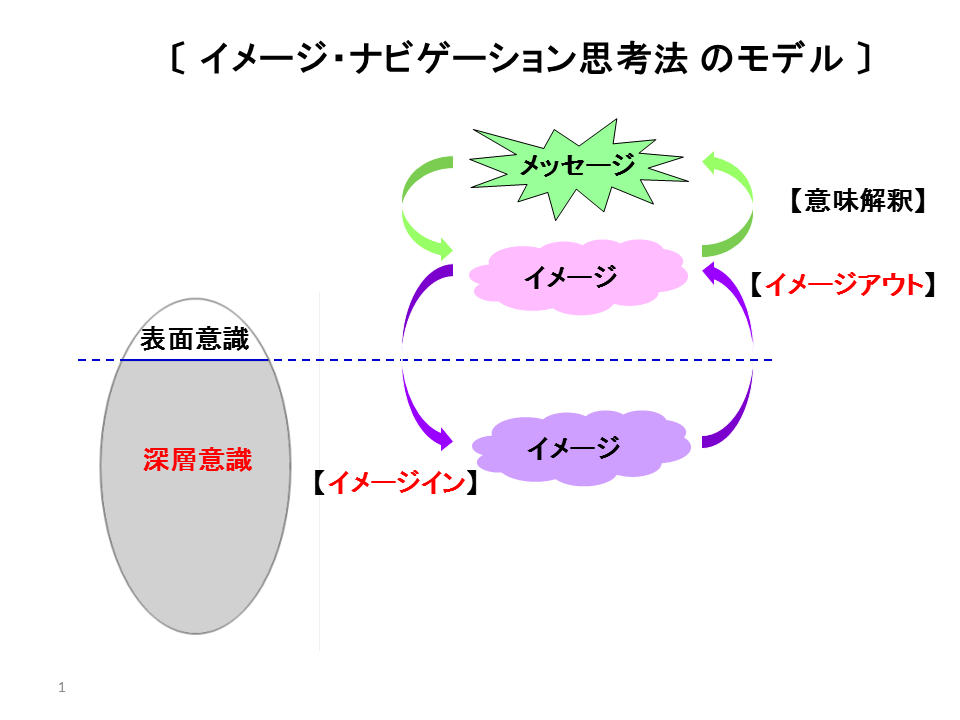

筆者のプレゼンシングの思考法に対する考え方は、イメージを媒介として表面意識と深層意識をコンタクトさせるというものです。この方法を「イメージ・ナビゲーション思考法」と名づけました。表面意識で考えずに、深層意識からのイメージを浮かべ、それを意味解釈することでインスピレーションを得るという思考法です。昔から夢でアイデアを得るという事例はたくさんありますが、その夢で浮かべるイメージを、寝ている時でなく起きている時に浮かべて活用する思考法と言えます。(以下にモデル図を提示します)

「イメージ・ナビゲーション思考法」で活用しているイメージは、実は徹底した「抽象化」の働きをしていると言えます。そのイメージの中に、マーケティング3.0の精神的価値や、マーケティング4.0の自然的価値が織り込まれており、それを読み解くことで価値を発見していくわけです。換言すれば第5回の水の気で述べた、「理念的価値」をイメージから読み解くということになります。「イメージ・ナビゲーション思考法」は、具体的には以下の3プロセスにより構成されています。

①表面意識の活動を抑え、深層意識とコンタクトし易いように準備動作をする

②感覚・感情をトリガーとして、深層意識からのイメージ(映像)を浮かべる

③浮かべたイメージを意味解釈して、インスピレーションを得る

期せずして「イメージ・ナビゲーション思考法」は、論理思考ではほとんど考慮されない感覚・感情を重用している点が、面白い方法だと言えます。

①表面意識の活動を抑え、深層意識とコンタクトし易いように準備動作をする

②感覚・感情をトリガーとして、深層意識からのイメージ(映像)を浮かべる

③浮かべたイメージを意味解釈して、インスピレーションを得る

期せずして「イメージ・ナビゲーション思考法」は、論理思考ではほとんど考慮されない感覚・感情を重用している点が、面白い方法だと言えます。