第5回では、日本文化を表現する茶道、能、日本画、弓道の中に息づいている「観の目」について記述いたしました。本稿では東洋と西洋の論理を比較し、「観の目」との関係を論じてみたいと思います。

第5回では、日本文化を表現する茶道、能、日本画、弓道の中に息づいている「観の目」について記述いたしました。本稿では東洋と西洋の論理を比較し、「観の目」との関係を論じてみたいと思います。

西洋論理とは?

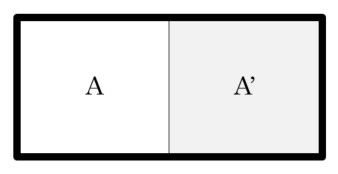

西洋論理の思考法は論理思考として活用されていますが、第2回でも紹介したその原則は以下の三つです。「同一律」 AはAである

「矛盾律」 AはA’ではない

「排中律」 AとA’以外はない

Cf. A’=否A

「同一律」は、ある問題の議論領域において、Aとして規定したAは不変であるという前提を置くということです。物理特性などは、ほぼ普遍ですのでこの律に当てはまり易いことになります。

「矛盾律」は、「同一律」の裏返し的表現ですが、Aという規定をした集合に対しそれと異なる集合をA’として分別し、ある属性により分別したのだからAとA’は異なるという主張です。この主張の背景には、顕在化したAとA’の和集合を全体集合としてとらえている、という前提があります。

「排中律」は、AとA’の和集合を全体集合としているので、それ以外は議論の対象としないという主張です。

以上を図にすると下に示す図となります。

あらためて論理思考の前提を整理すると、以下のことが言えます。

① 議論の対象となる全体集合を定めている

② AとA’という二つの分別をする

③ 分別した属性や、全体集合は不変である

上記の②から、命題の真と偽を判別するという推論の論理が導かれました。ここで命題とは「真偽が客観的に判定できる文」のことです。

推論で有名なのが三段論法ですね。

「A→B」,「B→C」,∴「A→C」

例を挙げてみましょう。

A: ローソクは可燃物質である

B: 可燃物質は火をつけると燃える

∴: だからローソクは火をつけると燃える

この推論の前提は、以下のように補足できます。

①物質を対象にしている

②可燃物質(燃える)と非可燃物質(燃えない)の二値を扱っている

③可燃と非可燃と分別した属性が成立する条件が不変である

③の条件とは、議論以前の無意識に置いている前提です。

・温度は零下でなくて常温である

・強風は吹いていない/大雨も降っていない

・酸素がある

:

議論の時に特に確認はしないですが、暗黙の前提においている条件ですね。論理思考ばかりやっているとこの無意識の前提を忘れてしまうことが多く、それが硬直的な思考をもたらす結果となりがちです。

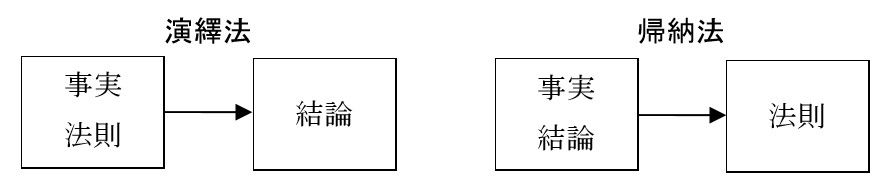

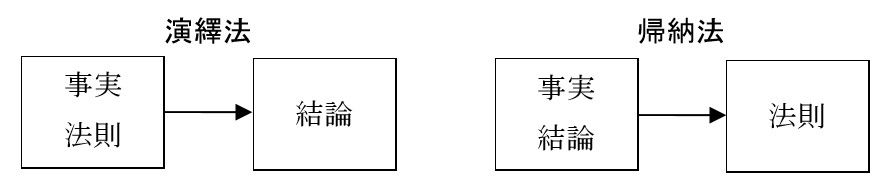

Aのことを小前提(事実)、Bのことを大前提(法則)、Cのことを結論(推論)と呼びます。科学の進歩は、この三段論法により科学は飛躍的に進歩しました。Aを材料、Bを処理プロセス、Cを成果物と置き換えると、処理プロセスが置いている前提が維持される限り、各自に同じ成果物が生み出されることになります。このように、事実から法則を適用して推論をなす論理を演繹法と呼びます。

新しい科学法則が発見されれば、成果物の生成が安定的になされることになります。その科学法則の発見は、演繹論理とは違うアプローチによって生まれます。材料と結果から法則を推測するというものです。これは論証と呼ばれ、この論理を帰納法と呼びます。以上を図示すると以下の図となります。

① 議論の対象となる全体集合を定めている

② AとA’という二つの分別をする

③ 分別した属性や、全体集合は不変である

上記の②から、命題の真と偽を判別するという推論の論理が導かれました。ここで命題とは「真偽が客観的に判定できる文」のことです。

推論で有名なのが三段論法ですね。

「A→B」,「B→C」,∴「A→C」

例を挙げてみましょう。

A: ローソクは可燃物質である

B: 可燃物質は火をつけると燃える

∴: だからローソクは火をつけると燃える

この推論の前提は、以下のように補足できます。

①物質を対象にしている

②可燃物質(燃える)と非可燃物質(燃えない)の二値を扱っている

③可燃と非可燃と分別した属性が成立する条件が不変である

③の条件とは、議論以前の無意識に置いている前提です。

・温度は零下でなくて常温である

・強風は吹いていない/大雨も降っていない

・酸素がある

:

議論の時に特に確認はしないですが、暗黙の前提においている条件ですね。論理思考ばかりやっているとこの無意識の前提を忘れてしまうことが多く、それが硬直的な思考をもたらす結果となりがちです。

Aのことを小前提(事実)、Bのことを大前提(法則)、Cのことを結論(推論)と呼びます。科学の進歩は、この三段論法により科学は飛躍的に進歩しました。Aを材料、Bを処理プロセス、Cを成果物と置き換えると、処理プロセスが置いている前提が維持される限り、各自に同じ成果物が生み出されることになります。このように、事実から法則を適用して推論をなす論理を演繹法と呼びます。

新しい科学法則が発見されれば、成果物の生成が安定的になされることになります。その科学法則の発見は、演繹論理とは違うアプローチによって生まれます。材料と結果から法則を推測するというものです。これは論証と呼ばれ、この論理を帰納法と呼びます。以上を図示すると以下の図となります。

インプットから決められたプロセスで成果物を生み出す演繹法、そしてインプットと成果物から新しいプロセスを生み出す帰納法、これらの思考法は実務階層に必要な能力と位置づけられます。第2回で記述した経営階層に必要な能力とは大分異なる内容となります。

東洋論理とは?

「東洋に思想はあっても論理はあるの?」というのが多くの人の認識かと思われます。しかし、哲学者の山内得立氏が『ロゴスとレンマ』『随眠の哲学』(岩波書店刊)で説いたのが「テトラレンマ」です。これは龍樹という仏教者が著した『中論』という本の「第18章アートマンの考察・八」から抜き出した論理です。「第一律」 AはAである

「第二律」 AはA’でもある

「第三律」 AはAであり、AはA’でもある

「第四律」 AはAであるでもないし、AはA’であるでもない

一見すると、全くなんのことかわからないですね。原文を引用すると以下の通りとなります。

「第一律」 一切はそのように〔真実〕である

「第二律」 また一切はそのように〔真実〕ではない

「第三律」 一切はそのように〔真実〕であり、またそのよう〔真実〕ではない

「第四律」 一切はそのように〔真実〕であるのではないし、

またそのように〔真実〕ではないのではない

これがもろもろのブッダの教えである。

まさに禅問答のようですね。これを私なりに解釈してみたいと思います。

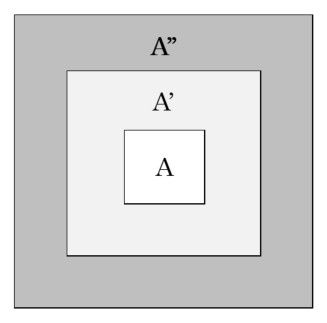

最初にオレンジジュースがあったとします。第一律は、「ジュースはオレンジジュースである」となります。ここで誰かがグレープジュースを作ったとします。そうすると「ジュースはグレープジュースでもある」となります。二つの種が出そろったので、第三律は、「ジュースは果物ジュースである」となります。つまり、ジュースという概念が、一つの種の定義から果物という類で定義されたことになります。これはモノの分類における上位の集合への整理方法ですね。このような抽象化により、色々な果物の種に対応したジュースが生まれることがわかります。しかし、最後の第4律では「ジュースはオレンジジュースでもなく、グレープジュースでもない」で終わるのですが、これをどう解釈したらよいのでしょうか。

山内得立氏は、テトラレンマを「もの」の論理ではなく、「こと」の論理だと主張しています。つまり意味ですね。そうすると第4律は、ジュースを物理的属性で定義するのではなく、意味で定義するべきである、という主張となります。例えば「ジュースは、食べ物を喉ごしよく、液状にしたもの」といった定義が浮かびます。もっと抽象化しますと、「ジュースは、味よし・色よし・喉ごしよし・栄養価よし・の飲み物」という定義が挙げられます。これはジュースの理念を定義したことになりますね。こうなるともっと色々なジュースの創造ができる気がしてきます。

つまりテトラレンマ論理の意味するところは、分別の論理から脱却した「理念により包む」論理ということが言えます。色々な存在をあらしめている「理念」、つまり、「それぞれの存在意義」によって存在を包み込んでいく論理ということになります。従って、その理念に呼応する未知の存在も包んでいるということになります。図示すると次図のようになります(当初のAが理念によりA''に広がっています)。

東洋論理と観の目

第3回で経営理念プロセスと理念価値の重要性について触れましたが、テトラレンマ論理はこの理念価値の重要さを主張していることになります。目指すべき理念価値を設定し、その具現化されたサービスによって社員・ユーザーを包み込んでいく、ということが経営階層の重要な働きとなるわけです。換言すれば、提供しているサービスが、本当に目指している理念価値と合致しているのか、の振返りがとても大切であるということになります。余談ですが、西洋で始まったデパートでは紙袋により商品を包みます。昔の日本では風呂敷で商品を包みました。この風呂敷には、色々なものを包むしなやかさがありますね。この風呂敷の働きこそ、経営階層に求められる「包む」能力だと言えるのではないでしょうか。