第4回では、「相生・相剋」と「システム思考」の関係を明らかにし、経営階層の役割である「矛盾の克服」に対する「経営ビジョン・理念・使命」の重要性について言及しました。今回は日本文化に息づく「観の目」の視点について解説したいと思います。

第4回では、「相生・相剋」と「システム思考」の関係を明らかにし、経営階層の役割である「矛盾の克服」に対する「経営ビジョン・理念・使命」の重要性について言及しました。今回は日本文化に息づく「観の目」の視点について解説したいと思います。

日本の芸道における技の継承において重要なのが「型」です。これは西洋における「標準マニュアル」とは、似て非なるものです。「型」においては最少のやるべきことのみが記述され、どうやって修得するかという具体的やり方については記述されません。修得するには不親切かもしれませんが、見よう見まねで努力しているうちに、自分に合った修得方法を身に付けられるようになっていきます。シンプルな「型」のみを継承することで、修得の方法についてはかなりの自由度を与えています。

これが芸道の継承形式として有名な「守破離」の「守」の部分です。技の具体的修得方法というものを捨象して、基本となる「型」のみを残すことで、逆にそこに多様性、自由度を受容できるようにしています。続く「破離」では、いよいよ自分なりの技の工夫への段階に入っていきます。このプロセスで重要となるのは、型の奥にある精神的価値です。自分なりの型を創造するためには自分が大切にする価値を定めなければなりません。これは経営にも共通な理念価値ですね。

日本の芸道における技の継承には、「HOWからWhatへの抽象化」、そして「WhatからWhy」への抽象化の二段階の抽象化が織り込まれています。この「抽象化」の思考法が、実は経営階層にとって必要な「観の目」を獲得するうえで、欠くことのできないものであると言えます。「抽象化」により「俯瞰」の広さと「観察」の深さを得られるようになります。物事の本質や要点を見抜く力となっていくわけです。

これらについて茶道、能、日本画を例に見ていきたいと思います。

日本の芸道における技の継承において重要なのが「型」です。これは西洋における「標準マニュアル」とは、似て非なるものです。「型」においては最少のやるべきことのみが記述され、どうやって修得するかという具体的やり方については記述されません。修得するには不親切かもしれませんが、見よう見まねで努力しているうちに、自分に合った修得方法を身に付けられるようになっていきます。シンプルな「型」のみを継承することで、修得の方法についてはかなりの自由度を与えています。

これが芸道の継承形式として有名な「守破離」の「守」の部分です。技の具体的修得方法というものを捨象して、基本となる「型」のみを残すことで、逆にそこに多様性、自由度を受容できるようにしています。続く「破離」では、いよいよ自分なりの技の工夫への段階に入っていきます。このプロセスで重要となるのは、型の奥にある精神的価値です。自分なりの型を創造するためには自分が大切にする価値を定めなければなりません。これは経営にも共通な理念価値ですね。

日本の芸道における技の継承には、「HOWからWhatへの抽象化」、そして「WhatからWhy」への抽象化の二段階の抽象化が織り込まれています。この「抽象化」の思考法が、実は経営階層にとって必要な「観の目」を獲得するうえで、欠くことのできないものであると言えます。「抽象化」により「俯瞰」の広さと「観察」の深さを得られるようになります。物事の本質や要点を見抜く力となっていくわけです。

これらについて茶道、能、日本画を例に見ていきたいと思います。

茶道と「観の目」

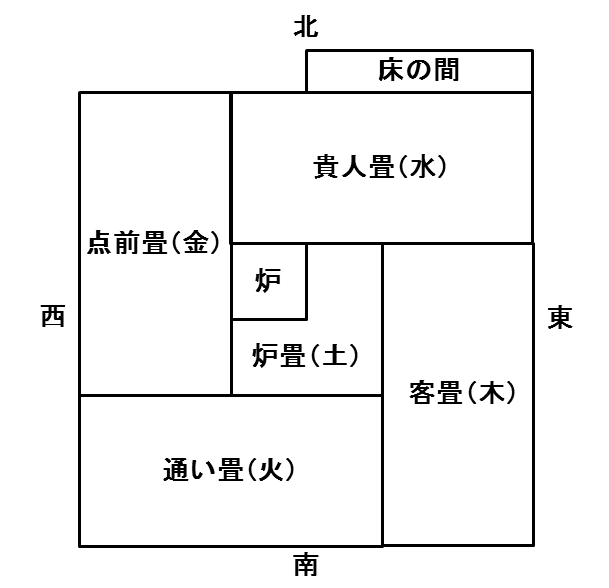

茶道は、陰陽五行の思想に則って構築されているといって過言ではありません。茶室の間取りは、きっちりと陰陽五行の配置に合わせています。躙(にじ)り口という入り口から通い畳に踏み込みます。人の入場を太陽の日の出に例え、火の気に位置づけています。その後、貴人は水の気の貴人畳に移動し、次の客人は木の気の客畳に座ります。水の気は精神的働きのことですが、貴人をそこに配置するというのは貴人を精神的高みにある人(すなわち悟りたる人)と位置づけていることがわかります。客人は木の気ですので、まだこれから成長の余地がある存在と位置づけているわけです。炉は土気ということで真ん中の炉畳に配置されます。炉で燃えた炭は灰となり土に帰ることになります。亭主は金の気の点前畳に位置します。ここには金属を使った茶道具が配置されます。金の気は体系を示すので、茶道の全体プロセスを仕切るという意味になります。貴人畳の後ろには床の間が配置されます。床の間には掛け軸をかけ、茶会のテーマが亭主から貴人・客人に伝えられます。又、花も活けられ床の間の精神的高みを表現します。

茶事は、火(陽)で水(陰)を沸かす釜(金:陰)という関係で、陰陽交換の一期一会と位置づけられています。茶道では千利休が有名ですが、その茶道の心得に「四規七則」というものがあります。四規は「和敬静寂(わけいせいじゃく)」の心です。

「和」…茶室の空間を調和の空間とする心得をさしています。

「敬」…茶室を構成する人、物、自然を尊重し、敬う心得をさしています。

「清」…茶道具、茶室、亭主の心構え全てを清らかに整える心得をさしています。

「寂」…心静かでゆるぎない信念に基づく不動心、全てを受容し包み込む懐の深さとい

う、茶道を極めた究極の心得を指しています。

七則は、以下のように定められています。

一 茶は服(ふく)のよきように点(た)て

これは自分中心のお点前(てまえ)ではなく、貴人・客人にとってちょうどよいお茶を点(た)てなさいという戒めです。

二 炭は湯の湧くように置き

炭の役割を効果的に発揮するための配置の仕方を考えよ、との戒めです。

又、比喩(ひゆ)的に何ごとも要点を押さえて対応する戒めも含まれています。

三 冬は暖かく夏は涼しく

花は自然に「あるよう」に活けなさい、という戒めです。これは自然のあるがままにという意味ではなく、花の本質を尊重して活けなさいという意味を表しています。

四 花は野にあるように入れ

茶室の環境を、貴人・客人にとって心地よい環境に整えよ、という戒めです。

五 刻限は早めに

茶事を余裕をもって準備せよ、という戒めです。時間の余裕があることで茶道に集中できますし、不測の事態にも対応しやすくなります。

六 降らずとも雨具の用意

何事も、起こりうる事態に対して、柔軟に対応できるように準備せよ、という戒めです。

七 相客(あいきゃく)に心せよ

「相客」とは茶会で同席した人のことで、貴人・客人の区別なく全員に気配りを怠るな、という戒めです。

「和」…茶室の空間を調和の空間とする心得をさしています。

「敬」…茶室を構成する人、物、自然を尊重し、敬う心得をさしています。

「清」…茶道具、茶室、亭主の心構え全てを清らかに整える心得をさしています。

「寂」…心静かでゆるぎない信念に基づく不動心、全てを受容し包み込む懐の深さとい

う、茶道を極めた究極の心得を指しています。

七則は、以下のように定められています。

一 茶は服(ふく)のよきように点(た)て

これは自分中心のお点前(てまえ)ではなく、貴人・客人にとってちょうどよいお茶を点(た)てなさいという戒めです。

二 炭は湯の湧くように置き

炭の役割を効果的に発揮するための配置の仕方を考えよ、との戒めです。

又、比喩(ひゆ)的に何ごとも要点を押さえて対応する戒めも含まれています。

三 冬は暖かく夏は涼しく

花は自然に「あるよう」に活けなさい、という戒めです。これは自然のあるがままにという意味ではなく、花の本質を尊重して活けなさいという意味を表しています。

四 花は野にあるように入れ

茶室の環境を、貴人・客人にとって心地よい環境に整えよ、という戒めです。

五 刻限は早めに

茶事を余裕をもって準備せよ、という戒めです。時間の余裕があることで茶道に集中できますし、不測の事態にも対応しやすくなります。

六 降らずとも雨具の用意

何事も、起こりうる事態に対して、柔軟に対応できるように準備せよ、という戒めです。

七 相客(あいきゃく)に心せよ

「相客」とは茶会で同席した人のことで、貴人・客人の区別なく全員に気配りを怠るな、という戒めです。

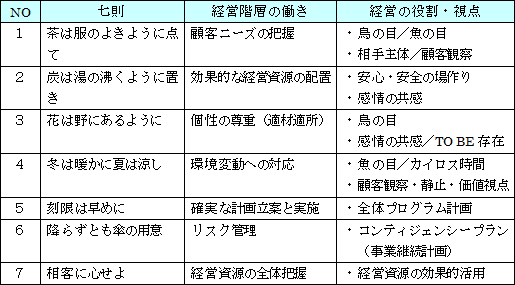

茶室における亭主が相客をもてなす茶事は、亭主を企業、相客を顧客と見立てるとかなりの符合します。炉畳を中心とした亭主と相客の交流は市場そのものです。ふるまわれる茶は商品・サービスということになります。その上で四規を改めて見ると、これは経営階層の心構えそのものを表しています。

「和」「敬」は全ての人を尊重し、アサーティブに接する心構えですし、「清」は4S(整理・整頓・清掃・清潔)の環境を整える心構えですし、「寂」は「経営ビジョン・使命・理念」の軸を不動のものとして、会社の風土を維持する心構えに対応していきます。

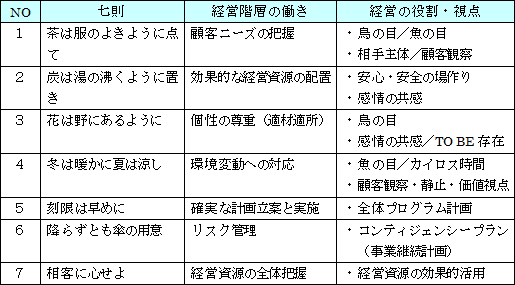

七則も解釈し直すと、以下のように整理できます。

「和」「敬」は全ての人を尊重し、アサーティブに接する心構えですし、「清」は4S(整理・整頓・清掃・清潔)の環境を整える心構えですし、「寂」は「経営ビジョン・使命・理念」の軸を不動のものとして、会社の風土を維持する心構えに対応していきます。

七則も解釈し直すと、以下のように整理できます。

5番~7番の項目では、第2回で整理した経営階層に必要な能力に加えて、より実践的に必要な能力が要請されることになります。

七則では、どうするかのHowは捨象されて、なすべきWhatのみが整理されています。そして、四規にはWhatを通じて追及すべきWhyが見事に整理されています。四規は茶道の理念価値を示しており、七則は茶道の型を示していると言えます。

七則では、どうするかのHowは捨象されて、なすべきWhatのみが整理されています。そして、四規にはWhatを通じて追及すべきWhyが見事に整理されています。四規は茶道の理念価値を示しており、七則は茶道の型を示していると言えます。

能と「観の目」の視点

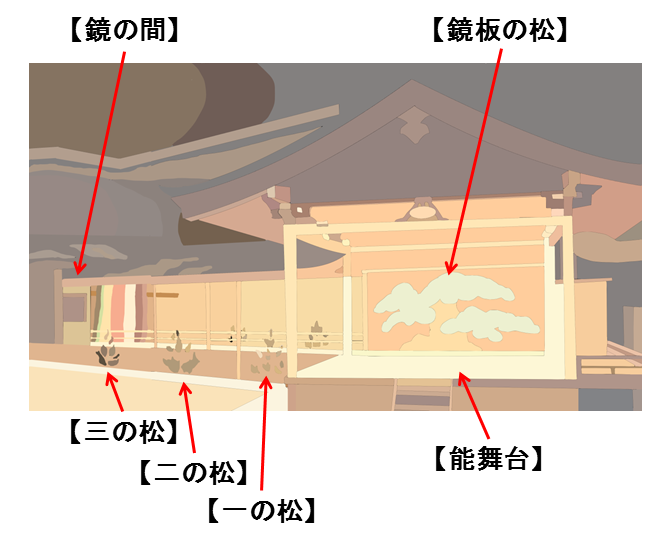

日本の古典芸能である「能」が演じられる能舞台は、能役者が控える「鏡の間」と本舞台をつなぐ橋掛かりの横に、三の松、二の松、一の松の三本の松が配置され、本舞台に近くづくにつれ松の背丈が長くなるように配置されています。松の意味は「公」には数字の八が含まれていることから、方角だと「八白」となり陰気の終わり(水の気)と陽気の始まり(木の気)の境界に属する土気となります。つまり「鏡の間」は精神世界としての彼岸の空間であり、橋掛かりによって現象世界としての此岸の能舞台がつながるという設定となっています。

又、能舞台の奥の鏡板の松は、舞台正面先にあると想像される「影向(ようごう)の松」が舞台側に写ったものとされていて、「影向」とは「神仏が仮の姿をとって現われる」ことから、鏡板の松には「神が宿る」と言われています。

つまり、能舞台というのは、鏡の間からの幽霊と鏡板の松からの神の化身と、此の世の人間が交流する空間という設定になっています。まさに彼岸と此岸の境界としての幽玄世界という位置づけです。

筆者は、昔、ニューヨークでミュージカルを観劇後、縁あって国立能楽堂の各流派の長が躍る公演を見る機会に恵まれたことがありました。ミュージカルでは、素晴らしい音楽とエネルギッシュな踊りに、生命の躍動を感じました。一方の能では、能役者は優美な踊りをゆっくりと演じていたのですが、圧倒的な緊迫感とともに「力強さ」と「速さ」を感じました。能の愛好者によると、その醍醐味は能役者と観客が一体となる感覚にあるのだそうです。速さとエネルギッシュな踊りであるミュージカルは見た通りの感覚を得ますが、能の場合、見ている風景とは真逆の感覚を得るわけです。まさに物理的なエネルギーとは全く異なる精神的エネルギーを受容した初めての体験でした。

第3回で陰陽五行から経営プロセスサイクルを導出しましたが、経営理念プロセスとは文字起こしした経営ビジョン・理念・使命のプロセスではなく、上述の精神エネルギーと導通するプロセスということができます。理念価値というのも精神エネルギーの一つであり、冲の気の働きとはこの理念価値エネルギーと共鳴し、そのエネルギーで場を包む働きということが言えます。経営階層の「観の目」の究極は、理念価値エネルギーと導通し、そのエネルギーにより具体的な現象を引き寄せていく能力ということが言えます。

日本画と「観の目」の視点

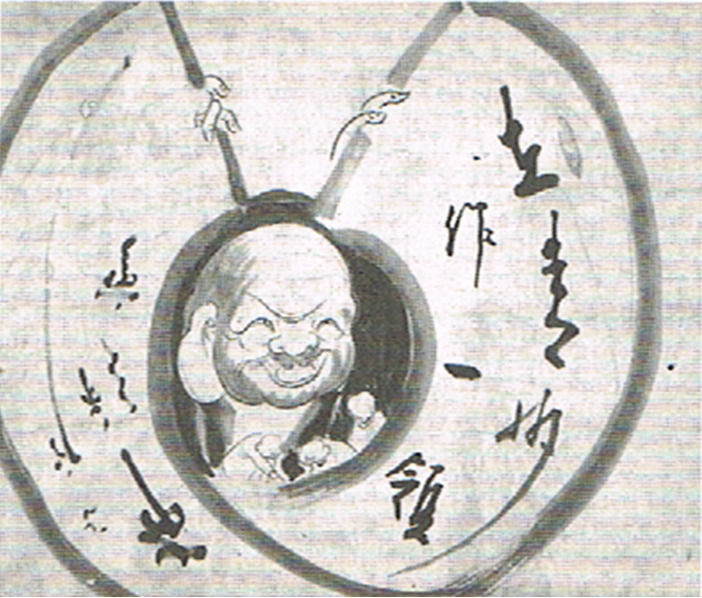

日本画と洋画の違いは、余白があるかないかが一番の違いです。日本画は画家が描きたい中心のものを描き、他は余白のままです。洋画は余すところなく画家が描ききってしまいます。洋画では、細部にいたるまで画家の描いたものを見せられるわけですが、日本画では中心のもの以外は、真っ白で何も見えないことになります。日本画は洋画の細部を全て捨象しているという意味で、徹底的な抽象化をしていると言えます。この抽象化により、日本画を見る観客は、画家が描く中心のものを契機として、自由に色々なことを想起することが可能となります。まさに、画家の大切にする理念価値と観客が大切にする理念価値の融合がなされていると言えましょう。「白隠禅師の不思議な世界」(芳澤勝弘著、ウェッジ選書刊)に白隠禅師の描いた禅画が紹介されています。その中の布袋図には、ドイツの数学者メビウスが発見したと言われている「メビウスの輪」が百年も前に描かれていると解説されています。

〔「白隠禅師の不思議な世界」P-73より引用〕

その輪には、「在青州作一領」が表に、「布杉重七斤」が裏に描かれています。意味は、「私は青洲で襦袢を一枚作った。重さは七斤である」という禅問答です。これは『碧巌録』にある『趙州万法帰一』という公案で、僧が趙州に「万法は一に帰す、一は何れのところにか帰す」と問うたのに対し、趙州曰く「我れ青洲に在って一領の布杉(ふきん)を作る、重きこと七斤(きん)」というやりとりからきています。

万法とはあらゆる存在のことですが、趙州は布杉を存在に見立て、一を重さ七斤に見立てています。白隠禅師はこの「重さ七斤」を輪の裏側に描いています。この意味するところは、「あらゆる存在は目に見えない精神世界にある理念価値から作られている」ということを暗示していると思われます。

第3回で、「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。万物陰を負いて陽を抱き、沖気を以って和を為す」という老子の文を紹介しましたが、この陽陰冲の三気があらゆる理念価値を作成していると言えます。日本画の余白は、この理念価値を暗示していると言えましょう。

万法とはあらゆる存在のことですが、趙州は布杉を存在に見立て、一を重さ七斤に見立てています。白隠禅師はこの「重さ七斤」を輪の裏側に描いています。この意味するところは、「あらゆる存在は目に見えない精神世界にある理念価値から作られている」ということを暗示していると思われます。

第3回で、「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。万物陰を負いて陽を抱き、沖気を以って和を為す」という老子の文を紹介しましたが、この陽陰冲の三気があらゆる理念価値を作成していると言えます。日本画の余白は、この理念価値を暗示していると言えましょう。

最後に

ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲル氏の著作に「弓と禅」という本があります。同じタイトルで、中学校の校長経験者で弓と禅を修めた中西政次氏の本があります(春秋社刊)。精神エネルギーと導通していく世界は、中西氏の著作の方がとても詳しく記述されています。本稿の最後に、中西氏の導通体験の述懐の言葉を「弓と禅」から引用したいと思います。「一輪挿しから紅の山茶花の花びらがこぼれていた。捨てようとして数片を掌にのせた。見れば見るほどその色は鮮やかに、しかも厚みを増して、宝石の如く光輝いて見える。立っている両足にずっしりと重みが感ぜられ、更にそれが地心に連って千鈞の重みで引かれているようで動こうにも動けない。不思議な体験だった。そのままどれほどの時間が経過したのだろうか。二、三秒なのか、十分くらいなのか、それは私にもわからない。ふと我に返って縁側に出て花びらをそっと捨てた。庭を見ると樹々が燦然と光って見える。苔も濡れたように青々と輝いて見える。目をあげると、屋根も山も空もすべて異様に光り輝いて見える。更にそれらの奥に、すばらしい何物かが見える。私は唯恍惚と見とれていた。踵をかえして茶の間に行った。家内や娘がいた。家内や娘も私の目下としての家内や娘の目下としての家内や娘ではなくて、強い光を放つ尊い存在として見えるではないか。それは神とも仏ともいうべき尊い存在であった。あなたはよう私の妻になって下さった。娘たちよ、よく私の所へ生まれてきて下さった。ありがたいことだと思われた。妻や子供だけではなかった。机も本も額も襖も目に触れるものすべてが強い光を放っているではないか。翌日になってもかわらなかった。山川草木すべてが絶対者の一部として感ぜられると共に、その奥に絶対者それ自体が観取されるではないか。」