3回目では、森羅万象を捉えたと言われている東洋思想「陰陽五行」から、あるべき経営プロセスサイクルを導き出しました。今回は、陰陽五行の働きの説明で触れた「相生・相克」と昨今普及しつつある「システム思考」との関係を明らかにしたいと思います。

3回目では、森羅万象を捉えたと言われている東洋思想「陰陽五行」から、あるべき経営プロセスサイクルを導き出しました。今回は、陰陽五行の働きの説明で触れた「相生・相克」と昨今普及しつつある「システム思考」との関係を明らかにしたいと思います。

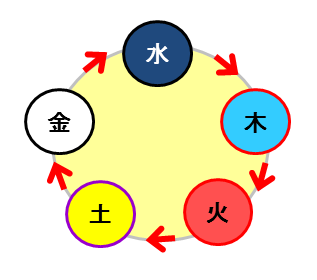

好循環を生み出す「相生」

前回説明したように、水→木→火→土→金→……という好循環を「相生」と呼びます。経営プロセスと対応付けて説明しますと、水は経営理念プロセスを示しているので、経営のビジョン・理念・使命というものがあって、木の成長すなわち学習と研究と開発が進むということになります。木が燃えると火になりますが、製作した製品・サービスを元にマーケティングと営業を行い、製品・サービスを普及して行きます。その結果、火が燃えると土になりますが、これは製品・サービスを支えるシステムや制度の体系を意味しており、加えて、それらの継続・刷新のイノベーションを示しています。そして金が冷えると表面に水ができますが、これは経営活動を振り返って、当初立てた経営ビジョン理念・使命と整合性が取れているかのチェックを行うプロセスとなります。市場のニーズにマッチした製品・サービスですと、需要の拡大がもたらされますので市場が次第に拡大して行きます。クライアントの対象層の拡大と、地域の拡大がもたらされます。同質の成長で対応できる範囲での拡大ですと良いのですが、それでは対応できない場合は、それまで置いていた理念価値に新たな理念価値を付加していかなくてはなりません。オムツや生理用品で有名なユニ・チャームが昔中東に進出した時、日本では毎回使い捨てだったオムツを1日使えるように保水能力を拡大しました。これは、日本における清潔の価値に対して、中東では節約・省力という価値を加えたことを意味しています。

このように理念価値を追加していくことで、新たな市場拡大に対しても的確な製品・サービスを提供することが可能になっていきます。発展というのはスパイラルになっていると言われておりますが、理念価値の付加による断層的ジャンプと市場の拡大が同時になされていると言えます。

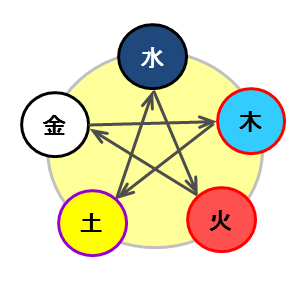

「相生」とは逆、互いの力を弱めてしまう悪循環の「相剋」

相剋は、一つ飛びの水⇒火、木⇒土、火⇒金、土⇒水……という二気間の相殺のことですね。これも経営プロセスに当てはめてみると、水⇒火は、経営ビジョン・理念・使命にばかりこだわっていると理念倒れになってしまい、マーケティング・営業の現場力を削ぐ結果になってしまうことを意味しています。木⇒土は、製品・サービスの大量生産や新規製品・サービスの提供は、市場を混乱させることを意味しています。火⇒金は、マーケティング・営業が進むと、クライアントのニーズと直に接することで、既存製品・サービスやそれを提供するシステム・制度といったものと合わないものが露呈してきて、イノベーションを迫ることを意味しています。土⇒水は、市場動向(製品・サービス動向、競争状況)に注力しているとだんだんと機能的になって行き、本来の経営ビジョン・理念・使命からかけ離れる対応となることを意味しています。金⇒木は、システムや制度の整備が進むほど、保守的となり新たな学習や研究に目を向けなくなっていくことを意味しています。

相剋は時として短所を補い合う「相補性」となりうる

相剋は二気間の相殺と前節で説明いたしました。しかし、見方を変えると相剋は相補性の働きと捉えることができます。「水⇔火」は、水があることで猛火を防ぎますし、火があることで水を気化(向上)させることができます。経営ビジョン・理念・使命が浸透すると、マーケティング・営業の方向性を指し示すことができますし、一方、マーケティング・営業の活動が、逆に経営ビジョン・理念・使命の質を高めていくという関係と捉えることができます。「木⇔土」は、木があることで土の崩壊を防ぎますし、土があることで木が生育できます。製品・サービスの研究・改善・開発は、市場の維持に役立ちますし、一方、市場の存在は、その市場動向の変化から、製品・サービスの研究・改善・開発を促していきます。「火⇔金」は、火があることで金属の加工が可能となりますし、金があることで火を有効に活用することができます。マーケティング・営業活動を通じて得られるクライアントニーズの把握が、システムや制度の維持や刷新の目安となりますし、一方、既存システムや制度の存在が、逆にマーケティング・営業の方向性を指し示すことになります。「土⇔水」は、土があることで水の氾濫を防ぐことができますし、水があることで土が舞い上がることを抑えることができます。市場動向は、経営ビジョン・理念・使命の見直す視点を提供しますし、経営ビジョン・理念・使命は、逆に製品・サービスの市場におけるターゲットを明確に指し示すことになります。「金⇔木」は、金があることで木を加工したり有効に活用することが出来ますし、木があることで金を人が使いやすくすることができます。既存のシステム・制度は、経営基盤として製品・サービスの研究・改善・開発のベースとなっていますし、逆に、製品・サービスの研究・改善・開発の活動が、既存システム・制度の有効性を長持ちさせていく関係となっています。

大学・中庸にも「過及(かきゅう)」と「不及(ふきゅう)」という言葉がありますが、前者は過度な状態を意味し、後者は不足の状態を意味しています。ですから、相生と相剋は、五気の働きをほどよく整えて、お互いを活かす形で用いることを示していることになります。仏教でいう中道、極端を離れ中なる道にこそ、最適状態があるということですね。

システム思考

日本では、ピーター・センゲの著した『最強組織の法則―新時代のチームワークとは何か』徳間書店、1995年)により、「システム思考」が有名になりました。本稿の2回目で経営者の能力として「観の目」の重要性を説きましたが、この「システム思考」は、観の目を育てる有効なスキルですので、ここで紹介したいと思います。システム思考で使われる代表的手法としては、以下の3つです。

①時系列変化パターングラフ

②ループ図

③システム原型

次ページで、都市部における「道路渋滞と道路建設」の事例を元に、この3つのシステム思考の手法を説明したいと思います。

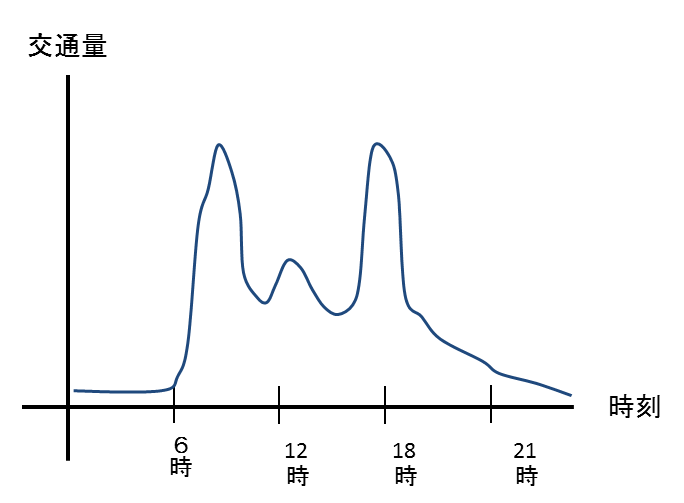

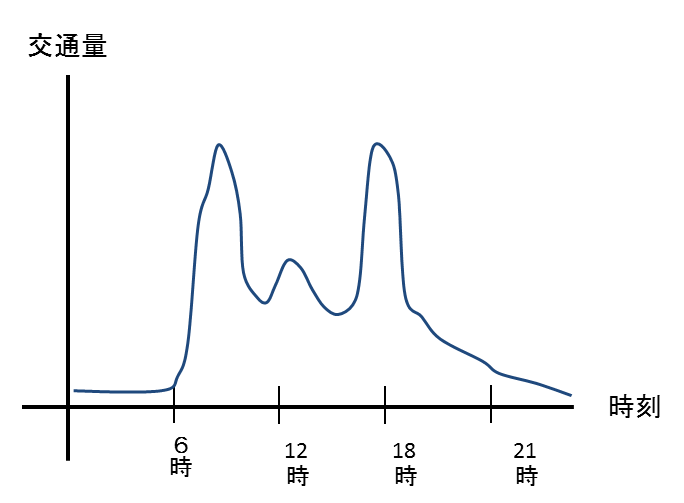

①時系列変化パターングラフ

これは、「魚の目」として説明したように、どういう変化が起きているかをグラフにて捉えるものです。縦軸に注目している要素、横軸に時系列を指標としてグラフ化することで、変化のパターンが捉えやすくなる訳です。事例では、時刻の変化に伴う都市部の自動車交通量のグラフを示しており、ラッシュアワー時にだけ交通量が増大していることがわかります。又、パターンの捉え方には、「今まで」、「このまま」、「望ましい」の3つがあります。「今まで」で現状のパターンを整理し、「このまま」で現状の延長から描かれるパターン、そして描きたい「望ましい」パターンを明確化するというものです。事例では、「今まで」を描いていますが、「このまま」では変化がなく、そして「望ましい」は、ラッシュアワー時間帯の交通量をもっと低減化して、1日の交通量が平準化するパターンが描かれます。

これは、「魚の目」として説明したように、どういう変化が起きているかをグラフにて捉えるものです。縦軸に注目している要素、横軸に時系列を指標としてグラフ化することで、変化のパターンが捉えやすくなる訳です。事例では、時刻の変化に伴う都市部の自動車交通量のグラフを示しており、ラッシュアワー時にだけ交通量が増大していることがわかります。又、パターンの捉え方には、「今まで」、「このまま」、「望ましい」の3つがあります。「今まで」で現状のパターンを整理し、「このまま」で現状の延長から描かれるパターン、そして描きたい「望ましい」パターンを明確化するというものです。事例では、「今まで」を描いていますが、「このまま」では変化がなく、そして「望ましい」は、ラッシュアワー時間帯の交通量をもっと低減化して、1日の交通量が平準化するパターンが描かれます。

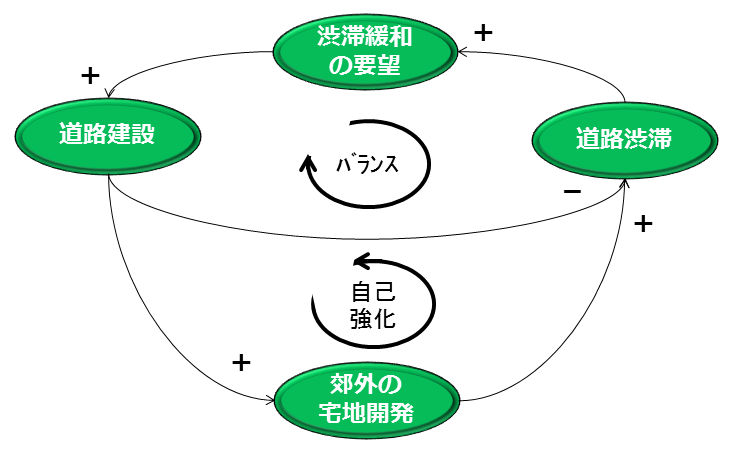

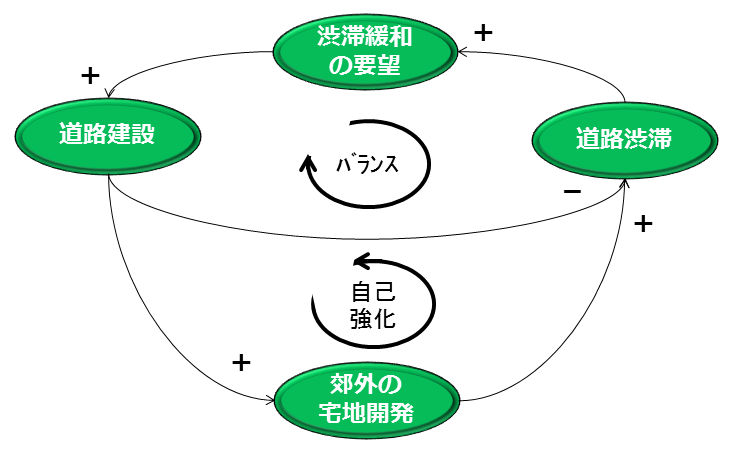

②ループ図

これはシステムの主要な要素及びそれらに影響を与える・受ける要素を列挙し、要素間の因果関係と相互作用(フィードバックループ)を整理する手法です。事例では道路渋滞が起こることで、渋滞解消の要望が増え、その対策として道路建設を行って道路渋滞を緩和するループ図を上段で示しています。道路建設により、道路渋滞を緩和するので、このようなループ図を「バランスループ」と呼びます。一見すると、これで問題解決したかのように思われますが、現実は道路建設の利便性を活用する形で郊外の宅地開発がなされて、以前よりもまして交通量が増えてしまい、渋滞が発生してしまう結果となってしまいます。道路建設が、予期せぬ形で少し遅れて道路渋滞を増加させるループ図を「自己強化ループ」と呼んでいます。

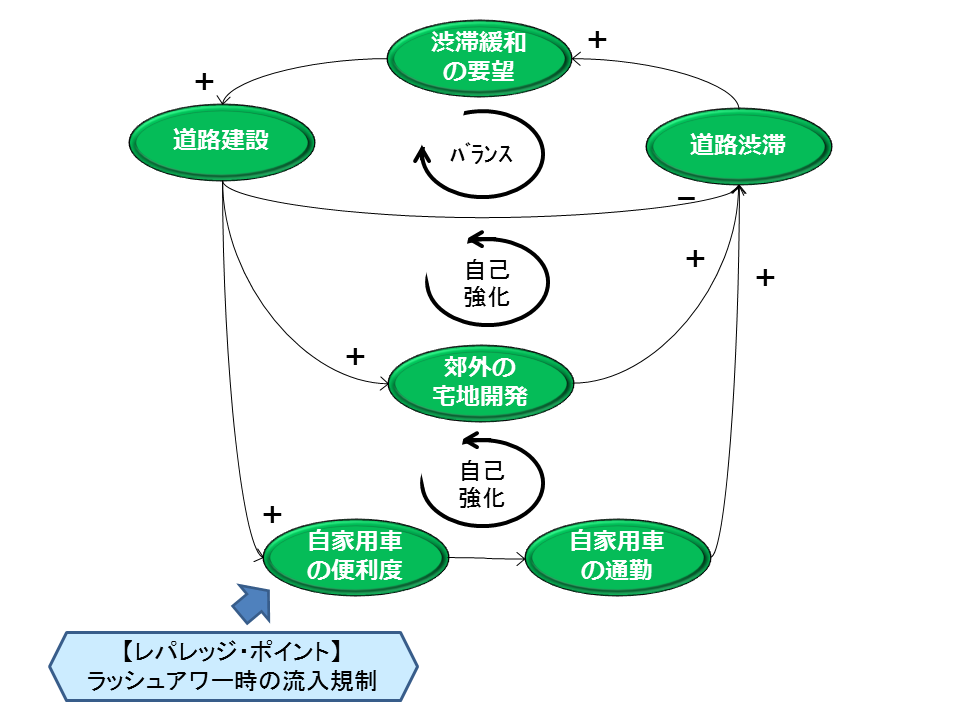

このままでは、膠着状態で問題が解決しません。そこで、道路渋滞を引き起こしているループが他に潜んでないかを考えます。①の時系列変化パターングラフでは、ラッシュ時の自家用車交通量が高いことを示していたので、公共交通機関と自家用車の利便性の違いが「自己強化ループ」を作っていることが浮かびます。

これはシステムの主要な要素及びそれらに影響を与える・受ける要素を列挙し、要素間の因果関係と相互作用(フィードバックループ)を整理する手法です。事例では道路渋滞が起こることで、渋滞解消の要望が増え、その対策として道路建設を行って道路渋滞を緩和するループ図を上段で示しています。道路建設により、道路渋滞を緩和するので、このようなループ図を「バランスループ」と呼びます。一見すると、これで問題解決したかのように思われますが、現実は道路建設の利便性を活用する形で郊外の宅地開発がなされて、以前よりもまして交通量が増えてしまい、渋滞が発生してしまう結果となってしまいます。道路建設が、予期せぬ形で少し遅れて道路渋滞を増加させるループ図を「自己強化ループ」と呼んでいます。

このままでは、膠着状態で問題が解決しません。そこで、道路渋滞を引き起こしているループが他に潜んでないかを考えます。①の時系列変化パターングラフでは、ラッシュ時の自家用車交通量が高いことを示していたので、公共交通機関と自家用車の利便性の違いが「自己強化ループ」を作っていることが浮かびます。

③システム原型

これは、ループ図のパターンを整理したものです。色々なパターンを整理することで、構造分析を効率的に行えるように工夫がなされています。上記の掲載書では、10個のパターンが整理されています。

論理思考では、直線的に因果関係を分析していきますが、システム思考の特徴は「循環関係」を整理するところにあります。論理思考はモデルや構造が既知で、それを前提に問題を分析するには有効です。しかし、モデルや構造が想定してない問題や事象が発生した時には有効となりません。この場合は、モデルや構造の想定している要素関係から離れて、もう少し広範囲の要素関係を整理する必要があります。検討する範囲が広範囲になればなるほど直線的要素関係だけではなく、循環的要素関係の整理が必要になってきます。人工的な部分プロセスの分析では、直線的整理で有効な事も多いですが、広範囲になりますとヒューマン要素も登場してきますので、生命体が有している循環構造の分析が必須となってくる訳です。

システム思考が優れている点は、予想できない問題や事象の発生に対して、その奥にある構造を発見したり、その構造を維持しているメンタルモデルまでも考えることが可能になる点です。氷山で言えば、表面に現れている「現象」部分から「パターン」を整理し、表層の奥にあるパターンを生み出す「構造」を発見し、なぜその構造が生み出されているかの無意識の「メンタル・モデル」までも捉えることができるというプロセスですね。

経営階層の必要な能力としての「観の目」は、現象の奥にある本質を捉える能力ですが、システム思考がその点から見て有効であることが納得できることと存じます。

これは、ループ図のパターンを整理したものです。色々なパターンを整理することで、構造分析を効率的に行えるように工夫がなされています。上記の掲載書では、10個のパターンが整理されています。

論理思考では、直線的に因果関係を分析していきますが、システム思考の特徴は「循環関係」を整理するところにあります。論理思考はモデルや構造が既知で、それを前提に問題を分析するには有効です。しかし、モデルや構造が想定してない問題や事象が発生した時には有効となりません。この場合は、モデルや構造の想定している要素関係から離れて、もう少し広範囲の要素関係を整理する必要があります。検討する範囲が広範囲になればなるほど直線的要素関係だけではなく、循環的要素関係の整理が必要になってきます。人工的な部分プロセスの分析では、直線的整理で有効な事も多いですが、広範囲になりますとヒューマン要素も登場してきますので、生命体が有している循環構造の分析が必須となってくる訳です。

システム思考が優れている点は、予想できない問題や事象の発生に対して、その奥にある構造を発見したり、その構造を維持しているメンタルモデルまでも考えることが可能になる点です。氷山で言えば、表面に現れている「現象」部分から「パターン」を整理し、表層の奥にあるパターンを生み出す「構造」を発見し、なぜその構造が生み出されているかの無意識の「メンタル・モデル」までも捉えることができるというプロセスですね。

経営階層の必要な能力としての「観の目」は、現象の奥にある本質を捉える能力ですが、システム思考がその点から見て有効であることが納得できることと存じます。

システム思考と陰陽五行

前節でシステム思考を説明しましたので、読者の方は既にお気づきかもしれませんが、システム思考の方法で重要な「ループ図」は、実は陰陽五行に含まれている手法と言えます。陰陽五行では、5つの気の働きでプロセスの全体循環を整理しており、更にプロセス間の好循環構造を「相生」として、悪循環構造を「相剋」として整理しております。五行の循環が全体のループ図、相生が自己強化ループ、そして相剋がバランスループに相当します。更には既述したように相剋は「相補性」としてとらえ直すことができます。この点は、システム思考でもまだ整理されていない点です。一見すると「悪循環」に見える関係も、見方を変えると「相補性」の関係になるということは何を示しているのでしょうか。これは、要素関係を固定的に捉えるのではなく、より柔軟な「しなやかな」関係で捉える視点を提供していると言えます。

1回目で経営階層の役割は「保守」と「革新」の矛盾を如何に克服して発展するかにあるとお伝えしました。「好循環」「悪循環」という認識レベルから、「相補性」というしなやかな視点を持つことで、より発展的な関係を構築するというのも同じですね。哲学者のヘーゲルが、「正」「反」「合」という弁証法論理を主張しましたが、これも正・反という認識レベルから脱皮して対立概念を「総合」する考え方です。この「しなやかな視点」こそが、実は経営者に求められる重要な能力ということができます。この能力の中核は、「冲」の気の働きと言うことができます。

では、経営の現場において矛盾を克服する働きとは一体何でしょうか?これは第3回で詳述しましたが、経営ビジョン・理念・使命のことです。経営が目指す理念価値を強く掲げることで、矛盾する関係も相補的関係になるしなやかな視点をもたらします。相対立する関係も、それを推進する主体に対して、もっと大きく目指すべき方向性を指し示す時に、小さな範囲での対立が消え共に同じ方向に向かっての協力関係に変わるということを意味しています。

世界に羽ばたく本田技研工業の成長期において本田宗一郎氏と共に経営を担った藤沢武夫氏。欧米における対立概念としての労使関係を、見事に協調関係に変えた氏の労働争議の解決話は有名です。上から目線の対話ではなく、経営の実情をさらけ出して全員一丸となって苦境を乗り切る「念い」を主張されました。この純粋な経営者としての志が、対立概念を越えて新しい労使関係を築いた一例とも言え、日本的経営が誇る世界的発明・金字塔と言えるのではないでしょうか。