「わたしは一生懸命指導している。なぜ社員はやる気を出さないんだ。」仕事に情熱が感じられない。仕事や会社に無関心で淡々とした社員が多い。自ら仕事を創る社員少ない……。そんなとき、叱咤激励することもあるでしょうし、企業理念を共有することもあります。マネジメント強化で無駄や非効率性を無くす方向もあるでしょうし、給与や待遇や環境を改善したりもするでしょう。

一生懸命指導しても社員のやる気がなくなってしまう……

「わたしは一生懸命指導している。なぜ社員はやる気を出さないんだ。」仕事に情熱が感じられない。仕事や会社に無関心で淡々とした社員が多い。自ら仕事を創る社員少ない……。

そんなとき、叱咤激励することもあるでしょうし、企業理念を共有することもあります。マネジメント強化で無駄や非効率性を無くす方向もあるでしょうし、給与や待遇や環境を改善したりもするでしょう。

しかしあらゆる教育・改善はそもそも前提を間違えると、まったく効果を発揮しないどころか、害をもたらすことがあります。

叱咤激励がパワハラと捉えられかえって社員のメンタルを追い詰めたり、企業理念の共有は無駄な時間と疎んじられたり、管理をすればするほど創造性がなくなり、給与待遇環境の改善が甘えを生む。

一方、特別なことをしなくても、なぜか社員は会社が好きで、経営者や役職者に敬意をもち、みずからどんどん動く会社もあります。

たとえ今、無関心・無情熱で働いているようにみえる社員も、新人の時はみなドキドキしながら、未来に期待を膨らませて社会に飛び込んできました。

社員だって本当はいつでもやる気を持ちたい。あのドキドキのまま仕事をしたい。

環境や社会状況が常に変化し文字通りひとりひとりの重みが増すこの時代、真のやる気の源泉にアクセスすることが、「ひと」の集合体たる会社で必要不可欠なのです。

マズローの欲求五段階ピラミッドは使い方で大きな効果

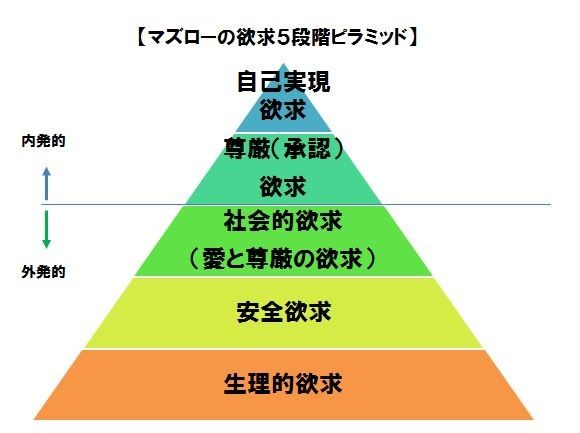

あなたも一度は見たことがあるでしょう。マズローの欲求5段階ピラミッドです。ひとの欲求には5つの段階があり、ひとはより高次の欲求を求めていく、というアメリカのアブラハム・マズローが提唱したものです。

一番下は「生理的欲求」。食べたい、飲みたい、寝たいなどの基本的・本能的欲求です。

二番目は、「安全欲求」。危険を避けたい、安心安全な暮らしをしたいという欲求です。

三番目は、「社会的欲求」や「所属と愛の欲求」と呼ばれ、集団に属したり仲間を求めたりする欲求です。

四番目は「尊厳欲求」や「承認欲求」と呼ばれ、他者から認められたい、敬意をもたれたいという欲求です。

一番上の五番目は「自己実現欲求」であり、自分の能力を創造的に発揮し高めたいという欲求です。

有名なピラミッドだけにその後様々な研究者により、5段階を6段階にしたり、欲求の中身が変わったり、解釈が異なったりしますし、もちろん批判もあります。

しかし「はたらく現場」の視点でもういちど深く見直す意義があるモデルであることは間違いありません。なぜならば実践するにもわかりやすく、また大きな効果も期待されるからです。

ポイントがあります。

・ひとには「低次の欲求」と「高次の欲求」があるということ。

・「低次の欲求」とは外から与えられるものであり、「高次の欲求」とは内から湧いてくるものであること。

・「低次の欲求」はある程度満たされると、それ以上モチベーションにならないこと。

「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」は低次の欲求であり、「尊厳欲求」と「自己実現欲求」は高次の欲求とされます。

「給料をやっているのに、やる気を出さないなんて」と言いたくなったり、「ほめてもダメ、叱ってもダメ」とジレンマに陥ったり、「未来を語っているのに誰もついてこない」と悩んだりしたら、一度まっさらな目でこの5段階を当てはめてみると意外な発見があります。この機会に一緒に応用してみましょう。

応用する際の「指針」があります。それは、「低次の欲求」へのアクセスは、「低次の欲求」を満たす行動で返り、「高次の欲求」へのアクセスは「高次の欲求」を求めた行動で返ってくることです。この指針も念頭に置いてみてくださいね。

二番目は、「安全欲求」。危険を避けたい、安心安全な暮らしをしたいという欲求です。

三番目は、「社会的欲求」や「所属と愛の欲求」と呼ばれ、集団に属したり仲間を求めたりする欲求です。

四番目は「尊厳欲求」や「承認欲求」と呼ばれ、他者から認められたい、敬意をもたれたいという欲求です。

一番上の五番目は「自己実現欲求」であり、自分の能力を創造的に発揮し高めたいという欲求です。

有名なピラミッドだけにその後様々な研究者により、5段階を6段階にしたり、欲求の中身が変わったり、解釈が異なったりしますし、もちろん批判もあります。

しかし「はたらく現場」の視点でもういちど深く見直す意義があるモデルであることは間違いありません。なぜならば実践するにもわかりやすく、また大きな効果も期待されるからです。

ポイントがあります。

・ひとには「低次の欲求」と「高次の欲求」があるということ。

・「低次の欲求」とは外から与えられるものであり、「高次の欲求」とは内から湧いてくるものであること。

・「低次の欲求」はある程度満たされると、それ以上モチベーションにならないこと。

「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」は低次の欲求であり、「尊厳欲求」と「自己実現欲求」は高次の欲求とされます。

「給料をやっているのに、やる気を出さないなんて」と言いたくなったり、「ほめてもダメ、叱ってもダメ」とジレンマに陥ったり、「未来を語っているのに誰もついてこない」と悩んだりしたら、一度まっさらな目でこの5段階を当てはめてみると意外な発見があります。この機会に一緒に応用してみましょう。

応用する際の「指針」があります。それは、「低次の欲求」へのアクセスは、「低次の欲求」を満たす行動で返り、「高次の欲求」へのアクセスは「高次の欲求」を求めた行動で返ってくることです。この指針も念頭に置いてみてくださいね。

最初の応用です。たとえば「給料をやっているのに、やる気を出さないなんて」と言いたくなったとき、もしかして社員の「生理的欲求」や「安全欲求」だけにアクセスしていませんか?

給料や金銭面は大切なものですが、欲求のレベルとしてはこのピラミッドでは低次に位置づけられます。低次の欲求は満たさなければ不満になりますが、ある程度満たしたらなかなかモチベーションになりづらいもの。

「給料をやっているのに……」。こう言いたくなったら、上のレベルの欲求にアクセスするチャンスです。

次に「ほめてもダメ、叱ってもダメ」の場合は?

「ほめる」、「叱る」はどちらがよくどちらが悪いものではありません。どちらも本来はとても難しく、どこにアクセスするのかを意識しないと効果を発揮しないものです。

たとえば「ほめる=所属する仲間として受け入れられた」「叱る=所属する仲間として除外された」と社員に受け取られると、やる気にアクセスするどころか、その社員にとっては「仲間外れにされる恐怖」の原因になってしまいます。それは三番目の「社会的欲求」だけにアクセスしているときに起こるものです。仲間外れにされたくないから聞くだけであり、真のやる気を出すわけではありません。社員によっては「安全欲求」、つまり怖い仕事場にしたくないからやり過ごすひともいるでしょう。

最後に「未来を語っているのに誰もついてこない」。

こんな時、語っている未来はどんな未来でしょう? その未来が達成されると社員にとってどんな欲求が満たされるのでしょうか? 給料が上がる? 出世する? 会社の社会的地位や業界での地位が上がる?

語る未来が低次欲求の未来か、高次欲求の未来か。

ここで立ち止まって振り返る機会にしてはいかがでしょう。

社員はやはり人間。最初に目指し、最後に求めるのはやはり高次の欲求なのです。

つまり「尊厳欲求」や「自己実現欲求」であり、ひとことで言えば「生きがい」や「やりがい」であり、「人生の意味」です。

それらの欲求は本人の内から湧いてくるものです。内から湧くものは、いくらほめたりおだてたりして外から押し付けても出てきません。多くの間違いは、外からの手法だけに頼ることから生まれます。金銭的、人事的評価や、マネジメントや「ほめる」「叱る」……それらが外からのものと社員に受け止められる限り、決して内からのやる気にアクセスすることはありません。

こういうときこそメンタリングの出番です。

メンタリングではどうするのでしょう?

給料や金銭面は大切なものですが、欲求のレベルとしてはこのピラミッドでは低次に位置づけられます。低次の欲求は満たさなければ不満になりますが、ある程度満たしたらなかなかモチベーションになりづらいもの。

「給料をやっているのに……」。こう言いたくなったら、上のレベルの欲求にアクセスするチャンスです。

次に「ほめてもダメ、叱ってもダメ」の場合は?

「ほめる」、「叱る」はどちらがよくどちらが悪いものではありません。どちらも本来はとても難しく、どこにアクセスするのかを意識しないと効果を発揮しないものです。

たとえば「ほめる=所属する仲間として受け入れられた」「叱る=所属する仲間として除外された」と社員に受け取られると、やる気にアクセスするどころか、その社員にとっては「仲間外れにされる恐怖」の原因になってしまいます。それは三番目の「社会的欲求」だけにアクセスしているときに起こるものです。仲間外れにされたくないから聞くだけであり、真のやる気を出すわけではありません。社員によっては「安全欲求」、つまり怖い仕事場にしたくないからやり過ごすひともいるでしょう。

最後に「未来を語っているのに誰もついてこない」。

こんな時、語っている未来はどんな未来でしょう? その未来が達成されると社員にとってどんな欲求が満たされるのでしょうか? 給料が上がる? 出世する? 会社の社会的地位や業界での地位が上がる?

語る未来が低次欲求の未来か、高次欲求の未来か。

ここで立ち止まって振り返る機会にしてはいかがでしょう。

社員はやはり人間。最初に目指し、最後に求めるのはやはり高次の欲求なのです。

つまり「尊厳欲求」や「自己実現欲求」であり、ひとことで言えば「生きがい」や「やりがい」であり、「人生の意味」です。

それらの欲求は本人の内から湧いてくるものです。内から湧くものは、いくらほめたりおだてたりして外から押し付けても出てきません。多くの間違いは、外からの手法だけに頼ることから生まれます。金銭的、人事的評価や、マネジメントや「ほめる」「叱る」……それらが外からのものと社員に受け止められる限り、決して内からのやる気にアクセスすることはありません。

こういうときこそメンタリングの出番です。

メンタリングではどうするのでしょう?

内からやる気を沸かせるためのメンタリングの原則と順番

メンタリングでは何よりもまず社員を「ひと」として観ます。無限の可能性をもつ「ひと」としてまず観ると決めます。

「ひと」として見た場合、個性や現状の能力に違いがあることこそが強み。だからこそそれぞれの「ひと」の役割が最大限に生かされます(第二回コラム参照)

言い換えれば、メンタリングでは、最初から一番上の欲求「自己実現欲求」にアクセスしているといえ、そう決めています。目の前の「ひと」の今の状況や資質に基づいた「現在の事実」は関係ありません。「ひと」をどう観るかという選択の問題です。

メンタリングがはじまりから終わりまで常に見続ける「ひと」は「自立創造型相互支援人材」です。それは「どんな困難な状況や環境にも左右されずそれを乗り越え、自分自身の最大限の力を発揮して、ビジョンに向かい、社会や会社に貢献する人材」であり、目の前の社員は、つねにその可能性に満ち溢れた存在であると観ます。

それは何かしらの手法によって外から相手を変えることではありません。

メンタリングの原則は「ひとはひとによって育つ」。ひとが成長したくなる時、内からやる気を出す時とは、実際に自己実現を目指して日々歩む「ひと」を見たときです。夢を持ってキラキラした大人に子どもは憧れ、お客さまや社会がよくなることを目指し日々奮闘する上司を尊敬し「わたしもこうなりたい」と自分の将来を思い描きます。

メンタリングとは「自立創造型相互支援人材」をまず自分たちが目指すことです。そのためにはまず自分たちが「自己実現」に向かう姿を見せることです。

迷い、ときに立ち止まり、逃げ出しくなる状態でも向かうことはあきらめない。その姿を社員は見たいのです。その姿を見本とし、自分もそうなりたい、自分ならばさらにこんな工夫をしたいと、内からやる気がわいてきます。

そのうえで目の前の社員も同じ「ひと」であると信頼します。いま彼らができるかどうかではありません。たとえ失敗しても関係ありません。どんなときも、無限の可能性をもつ「ひと」として信頼します。ひとは敬意を持ち尊敬する人から信頼されると内からやる気があふれ出てきます。

見本を見せ、信頼し、それからはじめて「支援」を行うのです。

外からの手法やテクニックが効果を発揮するのはここからです。「わたしたちのことを本気で信じてくれている」「会社側の低次の欲求を満たすための道具ではない」「会社全体が、社員やお客さまや社会の発展を本気で実現しようとしている」。経営者や役職者=会社と社員との間に「ひと」の信頼関係ができてはじめて、さまざまな管理手法もテクニックも信頼をもって効果を発揮していきます。

メンタリングは「自分を育てる」

「ひとを育成するとは、自分を育成すること」。泣いたり笑ったり、悔しがったり喜んだり、仕事の中では本当にさまざまなことが起こります。それは全部わたしたちが自分を育成するチャンスです。またそれが社員を育成するチャンスにもなるのです。

メンタリングはやる気を内から湧き出るようになるために、最初から究極の人間観を決めます。それと同時に「究極」を目指す「究極でないひとの姿」を見せ続けるとても人間臭いものとわたしは思っています。

そんな「ひと」の姿に古今東西ひとは魅かれ続け、「次は自分!」と目指し続けてきたのでしょう。