1916年、アンリ・ファヨールは「産業ならびに一般の管理」という著作の中で、「マネジメントとは、計画・組織・指示・統制・調整である」という管理統制論を述べました。これが、今日まで100年にわたって支持され、現在もマネジメントの教科書のベースになっています。

1916年、アンリ・ファヨールは「産業ならびに一般の管理」という著作の中で、「マネジメントとは、計画・組織・指示・統制・調整である」という管理統制論を述べました。これが、今日まで100年にわたって支持され、現在もマネジメントの教科書のベースになっています。

1970~1980年代に入ると、「マネジメントからリーダーシップへ」という言葉が金科玉条のように席巻し、強く優れたカリスマ型・変革型リーダーを待望する風潮が続いています。

こうしたマネジメント論、リーダーシップ論は、私たちの日々の職場でどのように活かされているのでしょうか。こうした理論を学ぶことは、どれだけ私たちの職場を元気にして、組織のパフォーマンスを上げているのでしょうか。

経営学における異端児とも言われるヘンリー・ミンツバーグは、これらのマネジメント論、リーダーシップ論に真っ向から異を唱えています。彼は現場観察を数多く重ねたうえで、マネジメントの実態を理解して現実と向き合うことこそ大切だと主張しています。

学びをどう活かしていけばよいのか、日々悩み、試行錯誤している方にこそ、ぜひミンツバーグが示すマネジメントの世界観を味わっていただきたいと思います。

1970~1980年代に入ると、「マネジメントからリーダーシップへ」という言葉が金科玉条のように席巻し、強く優れたカリスマ型・変革型リーダーを待望する風潮が続いています。

こうしたマネジメント論、リーダーシップ論は、私たちの日々の職場でどのように活かされているのでしょうか。こうした理論を学ぶことは、どれだけ私たちの職場を元気にして、組織のパフォーマンスを上げているのでしょうか。

経営学における異端児とも言われるヘンリー・ミンツバーグは、これらのマネジメント論、リーダーシップ論に真っ向から異を唱えています。彼は現場観察を数多く重ねたうえで、マネジメントの実態を理解して現実と向き合うことこそ大切だと主張しています。

学びをどう活かしていけばよいのか、日々悩み、試行錯誤している方にこそ、ぜひミンツバーグが示すマネジメントの世界観を味わっていただきたいと思います。

1.知らず知らずのうちに「あるべきマネジメント」の幻想に縛られている現実

「今、ちょっとプロジェクトが立て込んでいて…。このプロジェクトが終われば余裕ができるので、そうしたらちゃんとマネジメントできるんです」と、申し訳なさそうに語ったミドルマネジャーがいました。自分で様々なマネジメントの本を読んでいる勉強熱心な人でしたが、いつか、彼が学んだことを活かす日は来るのでしょうか。アメリカでもハーバード大学の教授リンダ・ヒルの調査によると、ビジネス教育の卒業生のほぼ3人に2人が、「最初に就いたマネジャーの職でMBAのスキルをほとんど、あるいはまったく使っていない」そうです。

日本では、マネジメントといえばドラッカーといえるほど、大変な人気です。研修で、ドラッカーを読んだ人と聞けば、1/3から半数近くの人の手が上がります。しかし、「ドラッカーを読んで、あなたのマネジメントがどのように変わりましたか?」と聞くと、手が上がりません。

マネジメントを勉強しているのに、それが活かされない現実。なぜでしょうか。

どうやら、私たちはマネジメントというものをこうあるべきものと、少し高尚なものととらえすぎているのかもしれません。ミンツバーグは、「マネジャーたちは、日々のマネジメントの「現実」と、計画・組織・指揮・調整・統制という「神話」の板ばさみになっている。マネジメントの質を大きく向上させるためには、マネジャーの仕事に関するイメージと実態のギャップを埋めることから始める必要がある」と指摘しています。

マネジメントとは、じっくり考える時間がないまま、差し出される案件について判断したり、意思決定を先延ばししたりしている日々。それこそが、「現実」のマネジメントなのです。「神話」にとらわれていると、地に足の着いた改善ができないだけでなく、自分はちゃんとしたマネジメントができていないと自分を責めてしまいます。自分はマネジメントに向いていない、マネジャーになりたくなかったという気持ちは、少なからず皆さんも感じたことがあるのではないでしょうか。

ミンツバーグは、「マネジメントとは本来、いたって自然な活動」で、日々待ち受ける難問は、「人生と同じくらい多様性に富んで」いて、「人生について考えるうえで打ってつけの素材になる」と語っています。つまり、「マネジメントは人生そのもの」であり、人生に正面から向き合う人であれば、誰でも可能なものなのです。

「好ましいマネジャーとは、自然で普通なリーダーで、MBA教育のマイナスの側面やリーダーシップ礼賛の発想に毒されていない人物のことだ」とも言っています。

では、どうしたらごく普通の人々が、良きマネジャーになっていくのでしょうか。①マネジメントの幻想への囚われをなくすこと、②自分のマネジメントの実態を知ること、が出発点となります。

2.マネジメントの幻想への囚われをなくす

私たちは、マネジメントを学ぶとき、日々の職場のことを切り離して、理論として学ぶことが多いのではないでしょうか。しかし、マネジメントは特殊技術でも科学的手法でもありません。日々の混沌とした中でありとあらゆる知識と経験を使って、その場での最適解が求められる事態の連続なのです。どこの組織においても同じような事態があると知ることが大切です。ミンツバーグは、「マネジメントとは、けっして解決しないパラドックスと矛盾とミステリーと向き合う仕事」で、相矛盾する要求の狭間で(解決できない問題に対して)、「折り合いをつけること」だと語っています。

マネジメントの世界には、いつでも通用する正解はないのです。失敗をしてしまった部下に対してどうすればいいのか。業務の主熟度や失敗に至った経緯、さらにはその時の部下の心境といった、多様な要素を勘案しなくては最適な解は出せません。何かが正解で、何かが不正解ということではないのです。

ミンツバーグのマネジメント論に触れた人たちは、このことに気づき、こう言っています。「おかげで気が楽になりました。ほかのマネジャーたちはみんな計画し、組織し、指揮し、調整し、統制しているのに、自分だけしょっちゅう仕事を中断されて、目先の問題への対応にあたふたと追われていて、事態の収拾がつかなくならないように問題にふたをすることに躍起になっているのだと思っていました」。

「欠点をもっているマネジャーでも十分に任務を果たせる」、「なぜなら欠点のない人間はいない」のだから、と、ミンツバーグは語っています。

3.自分のマネジメントの実態を知る

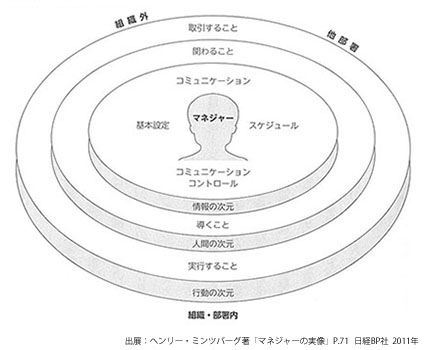

あなたは、毎日、どんなマネジメント行動をしていますか。自分の意識、無意識の行動を知り、それを理論と結び付けなければ学びはいつまでたっても活かせないのです。自分の行動の特徴を知るには、マネジメントの全体像を表した一枚の絵が参考になります。

マネジメントは図の3つのレイヤーで行われます。最もわかりやすいのは、直接、マネジャー自身が行動して成果を上げることです。トップも自ら交渉に出かけて直談判をしたり、トップセールスをしたりします。その対象は、社内外に限らずいろんな方面に及びますが、これが現場に最も近い第一レイヤーです。

次に、実務を担う人たちを支援して、能力を最大限発揮させるのが第二のレイヤーです。モチベーションを高めたり、チームビルディングや組織文化の強化のように、人に関わることで間接的に成果を上げていきます。

マネジャーは、さらに一歩現場から離れて、組織全体の方針や目標を定めたり、意思決定したりすることで、必要な情報を組織内に伝えます。第三のレイヤー、情報の領域です。情報は伝えるだけではなく、入手することも重要で、多くのマネジャーは非公式な口頭のコミュニケーションを多用して最新情報を常につかんでおこうとします。

行動、人、情報という3つのレイヤーで行われるマネジメントは、部署内、部署外、社外というさらに3つの方向に向かいます。あるマネジャーは、「(この図に照らして)現実をはっきり認識できるだけで、仕事がやりやすくなるような気がした。そして、私が避けていたり、苦手だったりする役割や機能を思い知らされた」そうです。

皆さんは、この図に自分の行動ぶりを置いたとき、どんなことを感じましたか。

次回は、自分のマネジメントのバランス(アンバランス)に気づき、修正していく具体的な方法についてご紹介します。

次に、実務を担う人たちを支援して、能力を最大限発揮させるのが第二のレイヤーです。モチベーションを高めたり、チームビルディングや組織文化の強化のように、人に関わることで間接的に成果を上げていきます。

マネジャーは、さらに一歩現場から離れて、組織全体の方針や目標を定めたり、意思決定したりすることで、必要な情報を組織内に伝えます。第三のレイヤー、情報の領域です。情報は伝えるだけではなく、入手することも重要で、多くのマネジャーは非公式な口頭のコミュニケーションを多用して最新情報を常につかんでおこうとします。

行動、人、情報という3つのレイヤーで行われるマネジメントは、部署内、部署外、社外というさらに3つの方向に向かいます。あるマネジャーは、「(この図に照らして)現実をはっきり認識できるだけで、仕事がやりやすくなるような気がした。そして、私が避けていたり、苦手だったりする役割や機能を思い知らされた」そうです。

皆さんは、この図に自分の行動ぶりを置いたとき、どんなことを感じましたか。

次回は、自分のマネジメントのバランス(アンバランス)に気づき、修正していく具体的な方法についてご紹介します。